> Sie befinden sich hier:

> Arbeitsgebiete > Mundart > Mundart-Forschung > Georg Wenker > Digitaler Wenkeratlas (DiWA)

Panorama-Aufnahme Wegberg mit Burg Wegberg, Forum, Wegberger Mühle, Rathaus und Pfarrkirche St. Peter & Paul, Foto: Heinen

Unsere aktuellen Aktivitäten:

Der Digitale Wenkeratlas (DiWA)

Die Arbeitsgruppe Mundart innerhalb des Historischen Vereins hat es sich mit der „Berker Klängerstu’ef“ und den "MundART-online"-Projekten zum Ziel gesetzt, das Kulturgut "Platt" zu pflegen und aufzuwerten.

Neben diesen Aktivitäten versuchen wir auch den Stand der wissenschaftlichen Erforschung der Mundart zu aufzuzeigen und für unsere Mitglieder und Interessierte zugänglich und nutzbar zu machen.

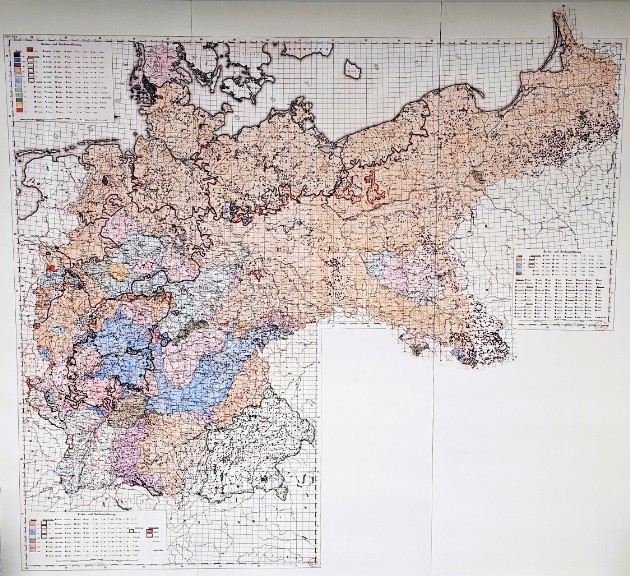

Lautkarte "Kleid" (#252) aus dem handgezeichneten Wenkeratlas (WA) als Wandbild im Forschungszentrum Deutscher Sprachatlas DSA in Marburg - Foto: Hermann-Josef Heinen, 2023

Das Projekt "Digitaler Wenkeratlas" (DiWA)

Aufgrund seiner einmaligen flächendeckenden Dokumentation von Dialektdaten kommt Wenkers historischem "Sprachatlas des Deutschen Reichs" eine besondere Bedeutung für die Sprachwandelforschung des Deutschen zu. Ein Vergleich der in ihrer Erhebung über 100 Jahre zurückliegenden Wenkerdaten mit den ebenfalls sehr umfangreichen jüngeren Daten aus Erhebungen anderer Forschungsinstitutionen – etwa aus modernen Regionalatlanten – ermöglicht erstmals die systematische Analyse des Wandels der gesprochenen Sprache über ein Jahrhundert hinweg. Das Projekt "Digitaler Wenker-Atlas (DiWA)", das aktuell am Forschungszentrum Deutscher Sprachatlas in Marburg durchgeführt wird, ist ein von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) finanziertes Unternehmen, in dessen Zentrum die Publikation und die wissenschaftliche Aufbereitung des Wenker’schen Sprachatlasses steht. Das Hauptziel der ersten Projektphase (1.4.2001 – 30.9.2003) besteht in der erstmaligen und vollständigen Publikation der 1.653 Originalkarten des "Sprachatlasses des Deutschen Reichs". Der Atlas wird online im Internet und damit einem breiten Publikum, der Wissenschaft wie auch interessierten Laien, zur Verfügung gestellt. Mit der Digitalisierung der Wenker-Karten (Scan-Auflösung 600 dpi) wird das Werk zugleich auf höchster Qualitätsstufe gesichert.

Für das Projekt DiWA wurden 576 Karten des WA ausgewählt, die 438 phonetisch-phonologische und 137 morphologische Phänomene abbilden, sowie eine außersprachliche Interpretamentkarte umfassen.

Seit 2009 steht das SprachGIS in REDE mit dem gesamten Datenbestand von DiWA als Nachfolger und Erweiterung zur Verfügung.

> Quelle: https://regionalsprache.de/wa.aspx

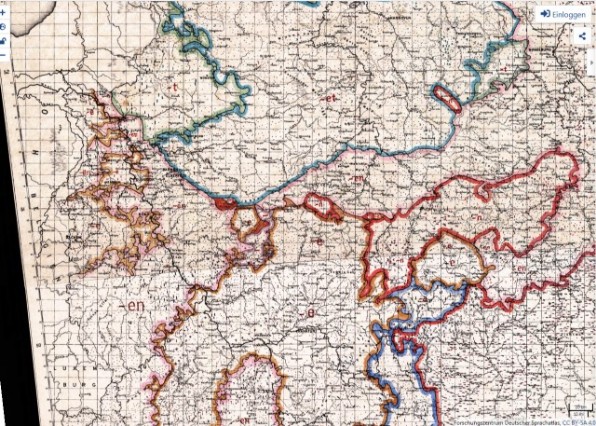

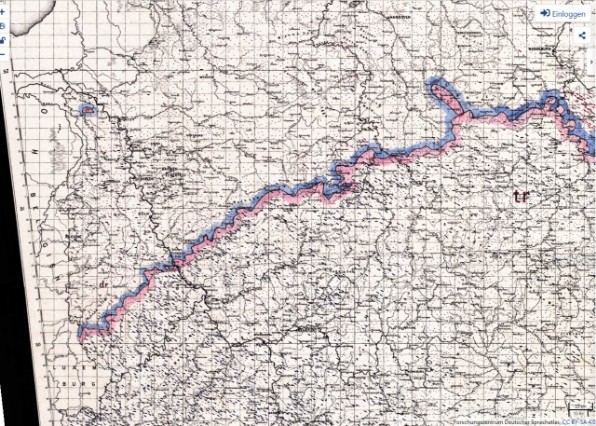

Die Erkenntnisse aus dem Kartenmaterial des Forschungszentrum DSA sind umfangreicher und differenzierter als die oberflächliche Beschäftigung mit dem zweiten Lautverschiebung und der daraus resultierenden sogenannte „Benrather Linie“ vermuten lässt.

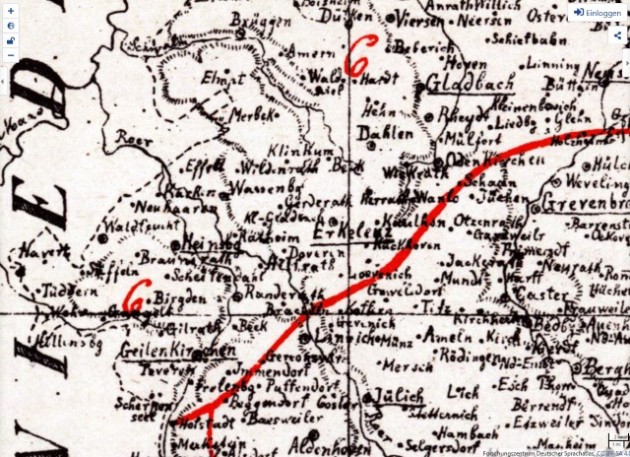

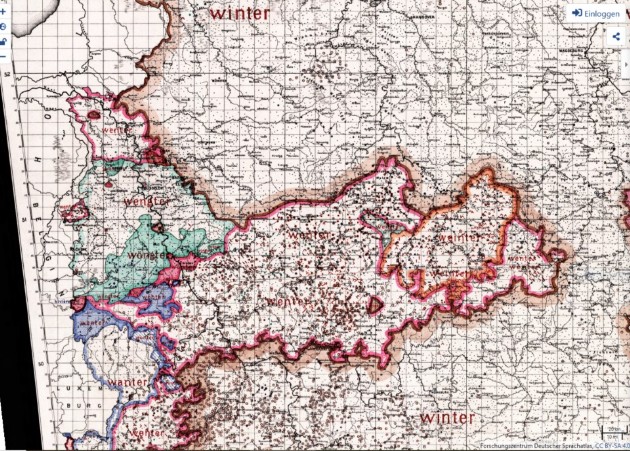

Ausschnitt aus der „Karte der Rheinprinz“ mit dem Verlauf der sogenannten Benrather Linie

Quelle: https://lingurep.dsa.info/collections/82b0dffa-3636-42d1-8f07-906fad70b2bd [28.05.2025]

Quelle: https://lingurep.dsa.info/collections/82b0dffa-3636-42d1-8f07-906fad70b2bd [28.05.2025]

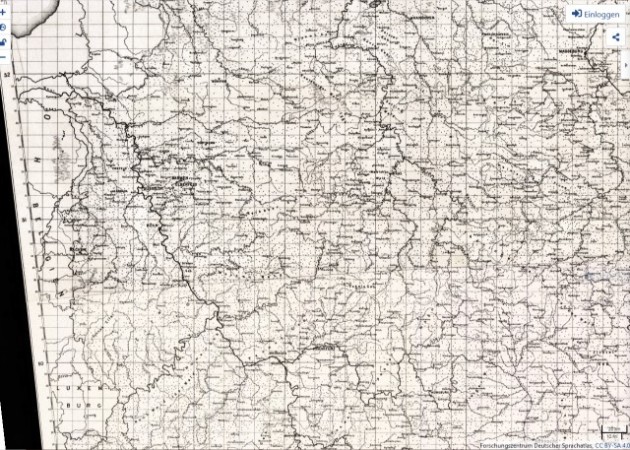

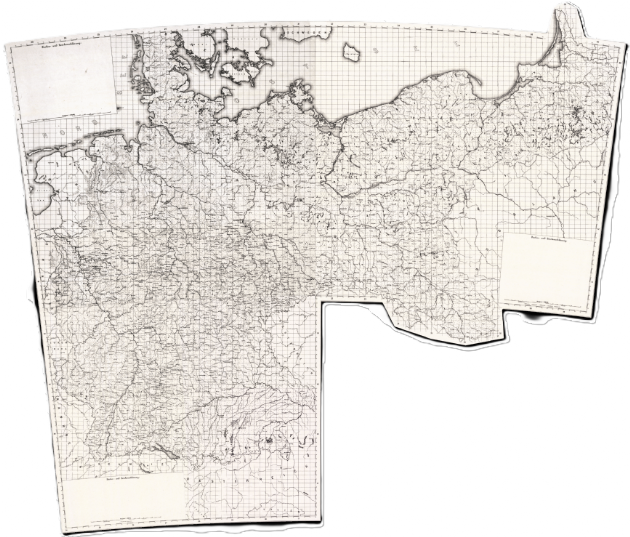

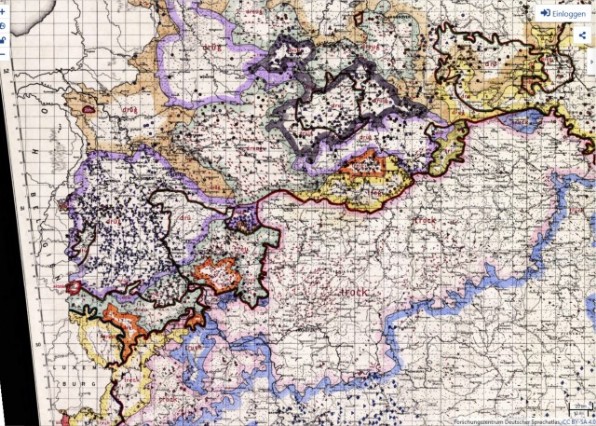

Bei der Kartierung der erhobenen Sprachdaten wurden zwei Grundkarten verwendet: Die Karte zur Landaufnahme des Deutschen Reichs im Maßstab im Maßstab 1: 300.000 und die Sektionskarten von Liebenow im Maßstab 1: 1.000.000. Um die Fülle an Einzelinformationen darstellen zu können, gliederte Wenker das Erhebungsgebiet in drei Teile. Dabei existieren Teilkarten zum nordöstlichen Teil (NO), zum nordwestlichen Teil (NW) und zum südwestlichen Teil (SW). Wenker schildert seine Vorgehensweise bei der Erstellung der Grundkarte und der Einteilung des Erhebungsgebiets in der „Denkschrift über Anlage und Ausführung der geographischen Grundkarte zum Sprachatlas des Deutschen Reiches“.

Quelle: https://regionalsprache.de/wa.aspx

Grundkarte #1 des "Sprachatlas des Deutschen Reichs" Die ursprünglichen drei Teilkarten sind erkennbar.

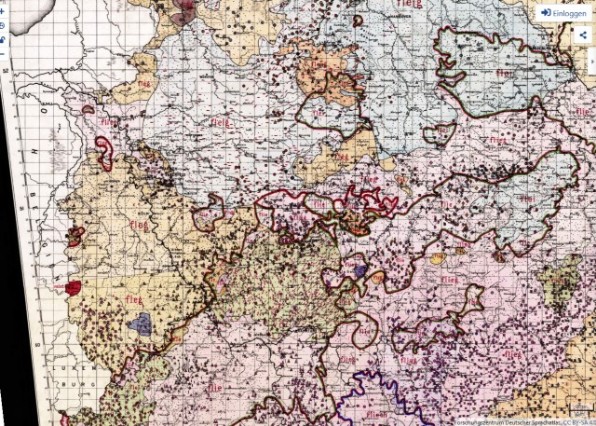

Im Folgenden soll gezeigt werden, wie differenziert Georg Wenker die Sprachlandschaft in seinem "Sprachatlas des Deutschen Reichs" erfasst und kartographiert hat.

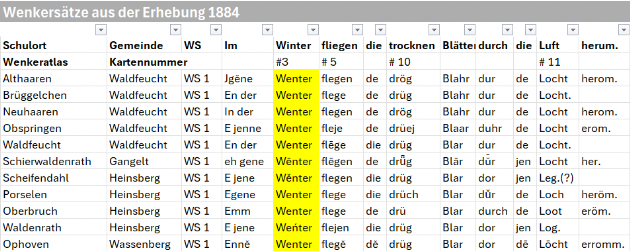

Von den .... digitalisierten Karten des Wenkeratlas kann hier nur eine kleine Auswahl gezeigt werden. Daher werden im Folgenden beispielhaft die Karten zu den Lemmata (Wenkerwörtern) des ersten Wenkersatzes (WS1) aus der Nacherhebung von 1884 vorgestellt:

"Im Winter fliegen die trocknen Blätter durch die Luft herum."

Der vollständige Wenkerbogen und die Transliterationen für den Schulort Tüschenbroich können in der interaktiven Karte aufgerufen werden.

Karte der "Wenkerorte" im heutigen Stadtgebiet Wegberg

Sie können sich Satz WS 1 auch anhören und zwar in zwei Varianten:

1. gemäß der Transliteration des Bogens Tüschenbroich aus dem 1884,

2. in der heutigen (2023) Mundart,

beide gesprochen von Manni Müchen aus dem Jahr 2023.

Präsentation einer Auswahl von digitalisierten Karten aus dem Wenkeratlas

Dies geschieht in einem ersten Schritt durch die Darstellung eines großen Kartenauschnitts, der mit eine Ausdehnung von circa 500 x 400 km noch deutlich über das Gebiet von NRW hinaus geht.

Je nachdem, welche phonetisch-phonologische, morphologische oder lexikalische Phänomene untersucht und kartiert worden sind, ergeben sich völlig verschiedene und differenzierte Kartendarstellungen. Gerade im Rheinland entdeckt man eine Vielzahl von erstaunlichen Varietäten.

Dies zeigen die von Georg Wenker und seinen Mitarbeitern handgezeichneten Sprachkarten, die inzwischen im Rahmen des Projekts Digitaler Wenkeratlas (DiWA) veröffentlicht und beim Forschungsprojekt „Regionalsprache REDE“ zu finden sind.

Beispielhaft soll dies mit den Lemmata des ersten Wenkersatzes WS1 gezeigt werden:

Im Winter (#3) flieg (# )en die trocknen (# ) Blätter durch (# ) die Luft (# ) herum.

der Sprachkarte „Winter“ (#3) aus dem Wenker-Atlas für den Raum des heutigen Kreises Heinsberg gezeigt werden. In dem überwiegenden Gebiet des dargestellten Ausschnitts ist die Variante „wengter“ eingetragen. Für das Gebiet innerhalb der roten Isoglosse, das in etwa dem Altkreis Heinsberg entspricht, hat Georg Wenker „wenter“ vermerkt. Bei genauerer Betrachtung sieht man, dass es sowohl innerhalb wie außerhalb dieses Gebiets Abweichungen gibt, die Wenker durch rote Kreise um die Wenkerorte markiert hat. Die Isoglossen sind daher nicht als feste Grenzen zu interpretieren.

Der oben gezeigte Verlauf der „Benrather Linie“ konnte von Wenker hier nicht festgestellt werden, wohl aber ein grün schraffiertes Gebiet mit der Variante „Wöngter“, das dem ripuarischen Sprachraum zugerechnet werden kann.

Historischer Verein Wegberg e.V. - 19.05.2019 - Letzte Änderung: 03.03.2022