> Sie befinden sich hier:

> Arbeitsgebiete > Mundart > Mundart-Forschung > Georg Wenker und sein Sprachatlas

Panorama-Aufnahme Wegberg mit Burg Wegberg, Forum, Wegberger Mühle, Rathaus und Pfarrkirche St. Peter & Paul, Foto: Heinen

Mundart in der wissenschaftlichen Erforschung

Georg Wenker und sein Sprachatlas

Die Arbeitsgruppe Mundart innerhalb des Historischen Vereins hat es sich zum Ziel gesetzt, das Kulturgut "Platt" zu pflegen und aufzuwerten.

Ausgehend von den seit über 20 Jahren monatlich stattfindenden Mundart-Abenden haben sich im Laufe der Zeit weitere Aktivitäten entwickelt. Schon seit längerem unterhalten wir Kontakte zum LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte, zum Germanistischen Institut an der Universität Bonn und aktuell zum Forschungszentrum Deutscher Sprachatlas an der Universität Marburg.

... in Bearbeitung

> Wenker-Sprachatlas

Der Deutsche Sprachatlas (DSA)

Der Deutsche Sprachatlas ist eine Gründung des Rheinländers Georg Wenker (1852-1911), der im Jahre 1876 in Tübingen über ein Thema der historischen Sprachwissenschaft promovierte.

Georg Wenker und sein Sprachatlas

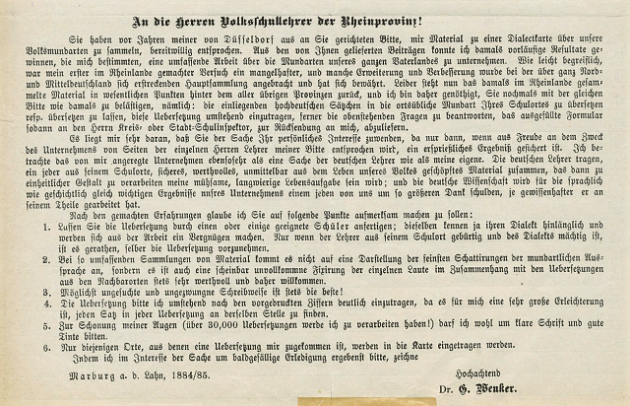

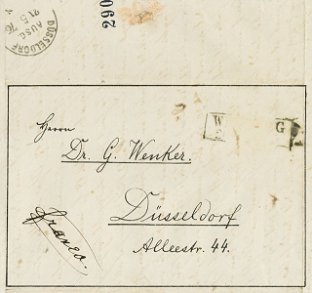

Rücksende-Adresse des Wenkerbogens von 1876

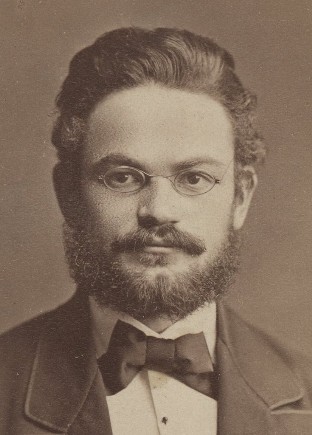

Georg Wenker im Jahre 1878, Foto: Wilhelm Risse, Marburg - Forschungszentrum DSA

Georg Wenker wurde 1852 geboren und wuchs in Düsseldorf auf. Schon in jungen Jahren muss ihm dort aufgefallen sein, dass dasselbe Wort in unterschiedlichen Dialektformen zu hören war, z.B. maken vs. machen. Dies scheint ihn fasziniert zu haben, denn als 24-Jähriger schreibt er, "daß ich schon seit langer Zeit eine große Liebhaberei für die platte Sprache in unserem Rheinland gehabt hätte." (Wenker 1877: 4) Dies bewegte ihn dazu, dieses Phänomen bereits während seiner Studienjahre zu untersuchen und er schreibt weiter, "daß ich nun, um die Sache 'mal ganz gründlich kennen zu lernen, mich an alle Lehrer in der ganzen Rheinprovinz gewandt hätte um Mittheilungen in dem Platt, wie es in ihrem Orte gesprochen würde" (Wenker1877: 5). Hierzu schreibt Prof. Dr. Alfred Lameli, Direktor des Forschungszentrums Deutsche Sprachatlas (DSA) an der Philipps-Universtät Marburg:

Bei genauerer Hinsicht wird nämlich deutlich, dass Wenker schon seit Schulzeiten einen sprachwissenschaftlichen Plan verfolgte. Dieser Plan musste zwar nicht notwendigerweise zu dem Großprojekt führen, lässt dieses aber heute als keineswegs zufällig dastehen. In diesem Zusammenhang ist auch Wenkerswissenschaftliche Prägung wichtig. (Lameli 2020: 13)

Bei der Bearbeitung seiner historisch-vergleichenden Doktorarbeit über „Über die Verschiebung des Stammsilbenauslautes im Germanischen“ erhoffte sich Georg Wenker „aus der Beschäftigung mit dialektalen Phänomenen zunächst Aufschluss über die historischen Sprachverhältnisse, …“ (Wenker 1877: 5). Hierbei fiel ihm auf, dass zu aktuellen Dialekten kaum empirische Erhebungen vorlagen. So begann er bereits vor dem Abschluss seiner Dissertation mit einer Fragebogenerhebung. Hierzu stellte er einen Bogen mit 42 Sätzen zusammen, den sogenannten „Rheinischen Sätzen, den er an die Schulen in der Rheinprovinz verschickte, um möglichst flächendeckende Daten zu bekommen, so „daß ich dadurch das Platt von über 1500 Orten schön schwarz auf weiß zu Hause liegen hätte.“ (Wenker 1877: 5)

Das Erhebungsgebiet erstreckte sich von Emmerich bis Bitburg. Die Daten wurden vom Frühjahr 1876 bis zum Frühjahr 1877 indirekt mittels versendeter Fragebögen erhoben. Diese waren an die Volksschullehrer gerichtet. "War der Schulort nicht mit dem Geburtsort [des Lehrers] identisch, sollt der Lehrer einen oder einige der dort aufgewachsenen Schüler als Gewährsmänner [...] benutzen, und [...] somit in der Funktion eines Laienexplorators auf[treten] (Knoop /Putschke / Wiegand 1982: 50).

Wenkers Ziel war es, die "verschiedenen Mundarten und Dialektgrenzen der Rheinprovinz geografisch aufbereitet auf einer Karte abzubilden." (Wenker 1877: 5)

Quellen:

Wenker, Georg (1877) Das rheinische Platt, Marburg (Selbstverlag)

Lameli, Alfred: „das eigentlich vērtfolste für das algemeine ist an aller vissenschaft di metode“. Georg Wenker und die Begründung seiner Sprachatlasarbeit. In: Niederdeutsches Jahrbuch 143 (2020): 13.

Die 42 "Rheinischen Sätze" der Erhebung von 1876 in der Rheinprovinz

1. Thu Dir ein Tuch um den Kopf binden!

2. Sie hat zu mir gesagt, sie wollte heut Abend wieder nach Haus kommen.

3. Wir sind von ihnen bestellt worden.

4. Im Winter fliegen die Blätter durch die Luft.

5. Unter dem Apfelbäumchen da hinten stehen zwei Bänkchen.

6. Der Schnee ist diese Nacht bei uns liegen geblieben; er liegt drei Fuß hoch.

7. Ich hätte euch gute Liederbüchlein gegeben; ihr seid mir aber nicht artig gewesen.

8. Man muß ihn bedauern, er ist ein gutmüthig Schaf.

9. Gestern war schlecht Wetter.

10. Euer Hund hat uns das Fleisch aufgefressen.

11. Habt ihr kein Stückchen Seife auf dem Tisch gefunden?

12. Ich konnte es nicht finden.

13. Wir müssen hier noch ein Augenblickchen warten.

14. Die Bauern hatten fünf Ochsen und neun Küh und zehn Schäfchen vor das Dorf gebracht.

15. Mein lieb Kind, du mußt erst noch ein bißchen wachsen und größer werden und laufen lernen.

16. Ich schlage dich gleich mit dem Kochlöffel um die Ohren, wenn du nicht bald gehst, du Affe!

17. Unser ältester Bruder soll bei Eurem Meister in die Lehre gehen.

18. Ich habe eben von ihr gehört, es wären über zwölf Häuser und eine Scheuer abgebrannt.

19. Er macht heut ein wüthig Gesicht.

20. Es sind schlechte Zeiten.

21. Sie hatten sich die Köpfe blutig geschlagen.

22. Der ewige Regen soll die Äpfel wohl theuer machen.

23. Meiner Mutter hatte alte Kleider von meiner Tochter herausgelegt.

24. Ich möchte ein halb Pfund Wurst haben.

25. Was sind das für schöne Äffchen!

26. Wollt ihr lieber ein Gläschen rothen Wein trinken oder ein Gläschen weißen?

27. Der Teufel hat Pferdsfüße.

28. Der Rhein ist sehr hoch gewesen.

29. Hättst du das gewußt!

30. Der darf man nicht trauen, die hat es hinter den Ohren!

31. Geht Kinder! ihr sollt unserm Kecht sagen, er sollte uns das große Buch neben den Ofen legen.

32. Ich bin arm und wäre gern reich.

33. Seid so gut und bringt mir eine Flasche frisch Wasser herauf!

34. Wir haben es ihm erzählt.

35. So etwas thut sehr weh, das könnt ihr mir wohl glauben!

36. Er sagte ihr, er hätte das Geld selber nöthig.

37. Ich will es auch nicht mehr wieder thun!

38. Es kommt mir von Herzen!

39. Wir haben Durst gehabt wie ein Pferd!

40. Deine Schwester sagte zu ihm, es säßen sechs Täubchen oben auf dem Mäuerchen

42. Seine Frau hat sich gestellt, als thät sie ihn nicht kennen; sie hat ihn aber doch gekannt, und er sie auch.

2. Sie hat zu mir gesagt, sie wollte heut Abend wieder nach Haus kommen.

3. Wir sind von ihnen bestellt worden.

4. Im Winter fliegen die Blätter durch die Luft.

5. Unter dem Apfelbäumchen da hinten stehen zwei Bänkchen.

6. Der Schnee ist diese Nacht bei uns liegen geblieben; er liegt drei Fuß hoch.

7. Ich hätte euch gute Liederbüchlein gegeben; ihr seid mir aber nicht artig gewesen.

8. Man muß ihn bedauern, er ist ein gutmüthig Schaf.

9. Gestern war schlecht Wetter.

10. Euer Hund hat uns das Fleisch aufgefressen.

11. Habt ihr kein Stückchen Seife auf dem Tisch gefunden?

12. Ich konnte es nicht finden.

13. Wir müssen hier noch ein Augenblickchen warten.

14. Die Bauern hatten fünf Ochsen und neun Küh und zehn Schäfchen vor das Dorf gebracht.

15. Mein lieb Kind, du mußt erst noch ein bißchen wachsen und größer werden und laufen lernen.

16. Ich schlage dich gleich mit dem Kochlöffel um die Ohren, wenn du nicht bald gehst, du Affe!

17. Unser ältester Bruder soll bei Eurem Meister in die Lehre gehen.

18. Ich habe eben von ihr gehört, es wären über zwölf Häuser und eine Scheuer abgebrannt.

19. Er macht heut ein wüthig Gesicht.

20. Es sind schlechte Zeiten.

21. Sie hatten sich die Köpfe blutig geschlagen.

22. Der ewige Regen soll die Äpfel wohl theuer machen.

23. Meiner Mutter hatte alte Kleider von meiner Tochter herausgelegt.

24. Ich möchte ein halb Pfund Wurst haben.

25. Was sind das für schöne Äffchen!

26. Wollt ihr lieber ein Gläschen rothen Wein trinken oder ein Gläschen weißen?

27. Der Teufel hat Pferdsfüße.

28. Der Rhein ist sehr hoch gewesen.

29. Hättst du das gewußt!

30. Der darf man nicht trauen, die hat es hinter den Ohren!

31. Geht Kinder! ihr sollt unserm Kecht sagen, er sollte uns das große Buch neben den Ofen legen.

32. Ich bin arm und wäre gern reich.

33. Seid so gut und bringt mir eine Flasche frisch Wasser herauf!

34. Wir haben es ihm erzählt.

35. So etwas thut sehr weh, das könnt ihr mir wohl glauben!

36. Er sagte ihr, er hätte das Geld selber nöthig.

37. Ich will es auch nicht mehr wieder thun!

38. Es kommt mir von Herzen!

39. Wir haben Durst gehabt wie ein Pferd!

40. Deine Schwester sagte zu ihm, es säßen sechs Täubchen oben auf dem Mäuerchen

42. Seine Frau hat sich gestellt, als thät sie ihn nicht kennen; sie hat ihn aber doch gekannt, und er sie auch.

41. Du da! bleib einmal stehen! wo bist du heut wieder herumgelaufen? was hast du gethan? geh nach Haus!

Die von den Lehrern handschriftlich ausgefüllten und zurückgesandten Bögen sind heute im Forschungszentrum Deutscher Sprachatlas (DSA) an der Philipps-Universität Marburg archiviert. Diese Bögen sind seit Ende März 2022, als die Wenkerbogen-App online ging, einsehbar. Hierbei ist unschwer feststellbar, dass viele Bögen sorgfältig ausgefüllt wurden - manche allerdings auch nicht.

> Lesen sie hierzu die Beiträge auf dieser Website:

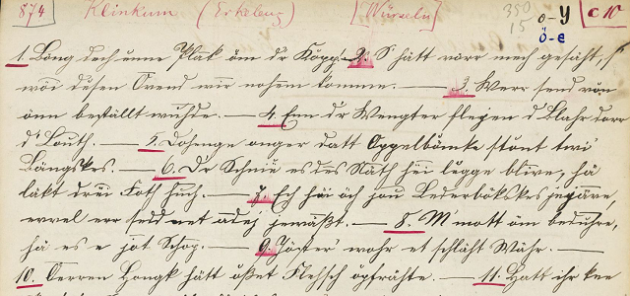

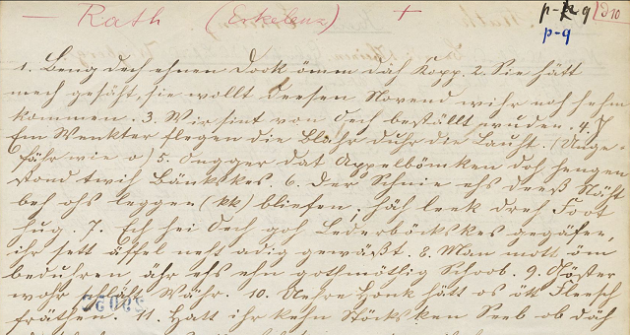

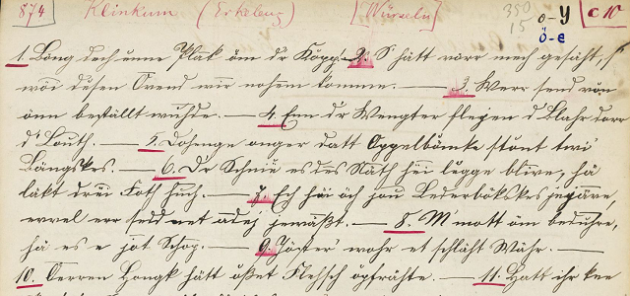

Auch "Lehrpersonen" aus dem heutigen Stadtgebiet Wegberg nahmen 1876 an der Erhebung teil und schickten ihre ausgefüllten Bögen an Georg Wenkers Adresse in Düsseldorf zurück. Sehen Sie im Folgenden zwei Beispiele.

Auszugsweise sehen Sie auf der Seite A die ersten 10 bearbeiteten Sätze des digitalisierten Bogens, die von der jeweiligen Lehrperson handschriftlich notiert worden sind. Auf der Rückseite (siehe Seite B) machten die Lehrpersonen Angaben zum Ort, zum Kreis, zu ihrem Namen und Geburtsort sowie zu speziellen Fragestellungen von Georg Wenker und konnten diese durch Anmerkungen ergänzen.

1. Beispiel: der Wenkerbogen aus Klinkum (29045) aus dem Jahr 1876

Auszug aus 29045, Seite A mit den ersten 10 Sätzen

Auszug aus 29045, Seite B mit den Angaben zum Schulort und zur Lehrperson, hier: Lehrer Corn. Queck, gebürtig aus Würselen und weiteren Angaben

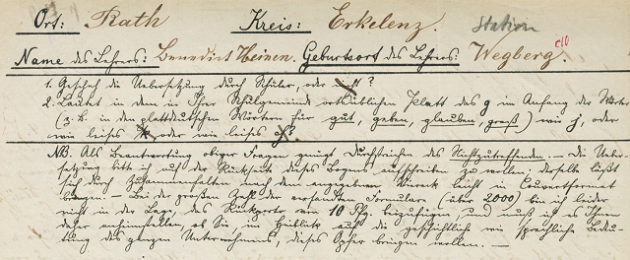

2. Beispiel: der Wenkerbogen aus Rath (29052), heute Rath-Anhoven

Auszug aus 29052, Seite A mit den ersten 10 Sätzen

Auszug aus 29052, Seite B mit den Angaben zum Schulort und zur Lehrperson, hier: Lehrer Benedict Heinen, gebürtig aus Wegberg und weiteren Angaben

Gerade die ältesten Bogen mit den Übersetzungen der Wenkersätze sind überwiegend in der deutschen Kurrent geschrieben und ist damit heute nur noch den wenigsten spontan zugänglich. Da es sich um handschriftliche Dokumente handelt, ist es bisher nicht gelungen, sie mit technischen Mitteln (etwa OCR oder Texterkennung) elektronisch lesbar zu machen – dafür ist nach wie vor Handarbeit nötig.

Um die große Menge an Wenkerbögen zu transliterieren und damit der wissenschaftlichen Auswertung zugänglich zu machen, ist das Forschungszentrum DSA auf Mithilfe angewiesen und hat in seinem Citizen Science-Projekt interessierte Menschen dazu aufgerufen, sich als BürgerwissenschafterInnen an dieser wichtigen Aufgabe der Dialektologie zu beteiligen. Hierzu können die abgeschriebenen Sätze in den Transliterations-Editor eingegeben und in das Repositorium des Forschungszentrums DSA hochgeladen werden. Diese stehen dann für jeden Interessierten frei zur Verfügung. Wie die Entwickler der Marburger App schreiben, "ging es vorrangig um Einfachheit. Der Zugang sollte niederschwellig gehalten werden, um ein breitgefächertes Publikum ansprechen zu können". (Engsterhold / Glaser (2023).

Daher erfolgte in 2020 ein Aufruf des Forschungszentrum Deutscher Sprachatlas DSA in der Wenkerbogen-App: Mitmachen – Über das Citizen Science-Projekt

Über unsere Teilnahme an diesem Citizen Science-Projekt erfahren Sie mehr auf dieser Website unter Dä Berker Wenk-er

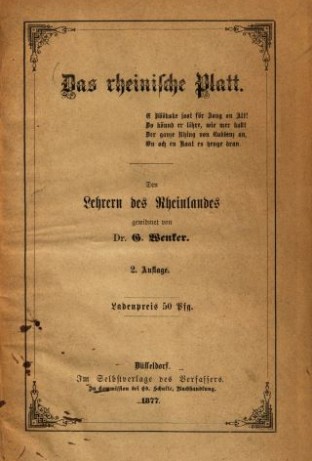

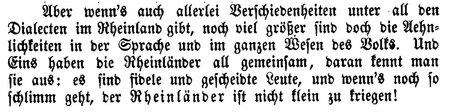

Georg Wenkers erste Veröffentlichung: Das rheinische Platt (1877)

Bereits nach einem Jahr konnte Georg Wenker aus den Ergebnissen eine erste Publikation im Selbstverlag veröffentlichen: "Das rheinische Platt", ein Bändchen von 16 Seiten, dass er als Dank den Lehrern im Rheinland widmete.

Titelseite der Publikation von Georg Wenker: "Das rheinische Platt", Düsseldorf, Selbstverlag,1877.

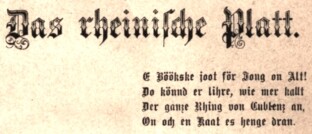

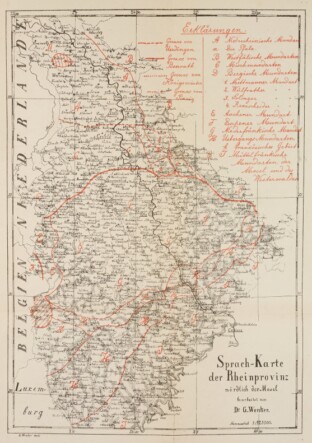

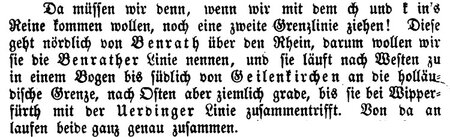

Im Anhang hatte Wenker eine Karte beigefügt, "... und hab' ein leines Kärtchen dazu gezeichnet, damit Alles viel klarer wird".

Es handelt sich um "die erste publizierte Dialektkarte, in der Daten rezenter deutscher Dialekte, die durch Fragebogen erhoben wurden, kartiert sind. (Knoop / Putschke / Wiegand 1982: 47)

... On och en Kaat es henge dran.

Sprach-Karte der Rheinprovinz nördlich der Mosel

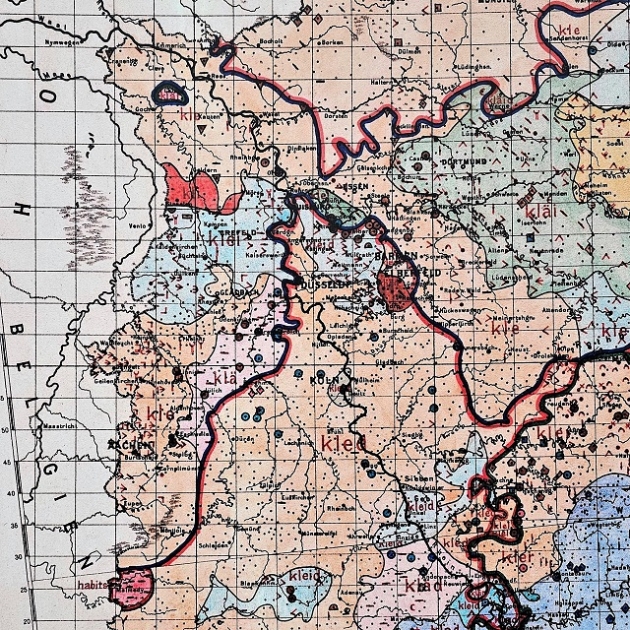

In den Erläuterungen tauchen zum ersten Mal Begriffe auf, die Wenker als "Grenze von Uerdingen" und "Grenze von Benrath" bezeichnet, Begriffe, die bis heute verwendet werden. Das Gebiet zwischen der Uerdinger Linie und der Benrather Linie hat Wenker als "Mischmundarten" bezeichnet. Er stellt fest: "... das Platt, das hier gesprochen wird, ist ein Gemisch aus den nördlichen und südlich angrenzenden Mundarten." (Wenker 1877:12)

oder im Archiv des Historischen Vereins gelesen werden.

> Empfehlenswert zu lesen, nicht nur für Sprachwissenschaftler!

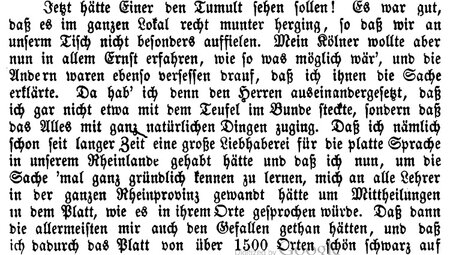

In einem "Histörchen als Einleitung" erläutert der gerade erst 25jährige Georg Wenker mit viel rheinischem Witz, wie er dazu aufgefordert sein Wissen über das rheinische Platt zu veröffentlichen. In einem Kölner Wirtshaus weiß er eine illustere Runde von Gästen aus der gesamten Rheinprovinz mit seinem Wissen über das rheinische Platt zu verblüffen. Und erzählt ihnen, dass er "nämlich schon seit langer Zeit eine große Liebhaberei für die platte Sprache in unserem Rheinlande gehabt hätte" und dass er sich "an alle Lehrer in der ganzen Rheinprovinz gewandt hätte um Mittheilungen in dem Platt, wie es in ihrem Orte gesprochen würde". (1877:4f.)

Ein Kölner aus der Runde riet ihm "e klei nett Böchelelchen" zu schreiben, was er den Herren versprechen musste. Dies hat er dann auch getan und hat "eines kleines Kärtchen dazu gezeichnet, damit Alles viel klarer wird". (1977:6) So kam ihm letztlich die Idee, seine Publikation den Lehren zu widmen, denen er seine Daten zu verdanken hatte.

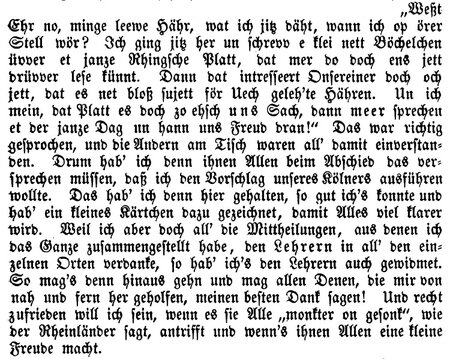

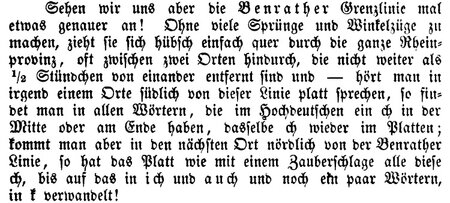

Inhaltlich geht er natürlich auf den Lautwechsel "ch/k" ein, der tpypischerweise in "machen/maken" zu hören ist und aus welchen er den Verlauf der Benrather Linie herleitet:

... und:

Zu dem oben erwähnten Mischmundarten zwischen der Uerdinger und Benrather Linie stellt es fest: "... das Platt, das hier gesprochen wird, ist ein Gemisch aus den nördlichen und südlich angrenzenden Mundarten. .....

In einer Schlussbemerkung philosophiert Wenker schließlich über das Wesen der Rheinländer:

> Ende der Neu-Konzeption

28.07.2025

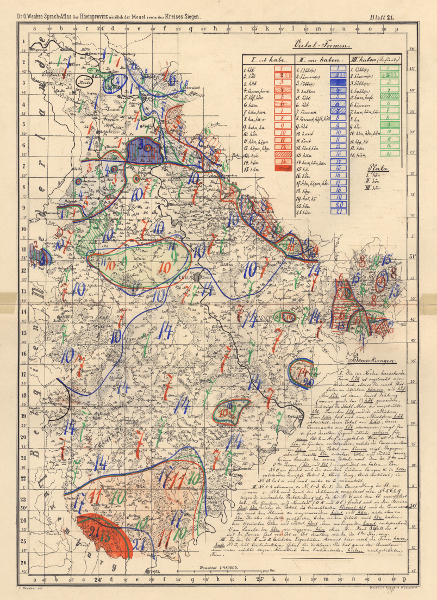

Georg Wenkers erster Sprachatlas:

Der Sprach-Atlas der Rheinprovinz nördlich der Mosel sowie des Kreises Siegen (Rheinprovinz). Nach systematisch aus ca. 1.500 Orten gesammeltem Material. Zusammengestellt, entworfen und gezeichnet von Dr. G. Wenker. Marburg, 1878

Die ca. 1.500 Erhebungsorte der Rheinprovinz nördlich der Mosel und des Kreises Siegen erstrecken sich in nordsüdlicher Richtung von Emmerich bis Trier und in westöstlicher Richtung von Aachen bis Siegen. Die Daten wurden von 1876 bis 1878 erhoben.

Befragt wurden überwiegend Volksschullehrer aus ca. 1.500 Schulorten des Erhebungsgebietes der Rheinprovinz. Die Datenerhebung fand indirekt statt, indem „jedem Lehrer ein Formular mit einer Anzahl bestimmter, zu diesem Zwecke gebildeter hochdeutscher Sätzchen [zugestellt wurde], mit der Bitte, diese [42] Sätzchen in das Platt seiner Schulgemeinde entweder selbst zu übertragen oder durch einen eingeborenen Schüler übertragen zu lassen“ (Wenker 1878: 1). „War der Schulort nicht mit dem Geburtsort [des Lehrers] identisch, sollte der Lehrer einen oder einige der dort aufgewachsenen Schüler als Gewährsmänner benutzen“ (Knoop / Putschke / Wiegand 1982: 50).

Auf den Sprachkarten sind Gebiete gleicher sprachlicher Merkmale durch Isoglossen zusammengefasst und mit einer Leitform versehen. Diese werden über eine der Karte beigefügte Legende aufgeschlüsselt. „Jede einzelne Lautklasse oder Formengruppe ist in einer besonderen Farbe zur Darstellung gebracht, indem die verschiedenen Gestaltungen durch Zahlen und durch Colorieren oder Schraffieren kenntlich gemacht sind. Die Gesamtheit der vorhandenen mundartlichen Bildungen ist auf jeder Karte rechts oben übersichtlich aufgeführt“ (Wenker 1878: 1).

Die Grundkarte A (Maßstab 1: 480.000) zeigt orohydrographische Informationen, während auf der Grundkarte B (Maßstab 1: 480.000) topographische Informationen abgebildet sind.

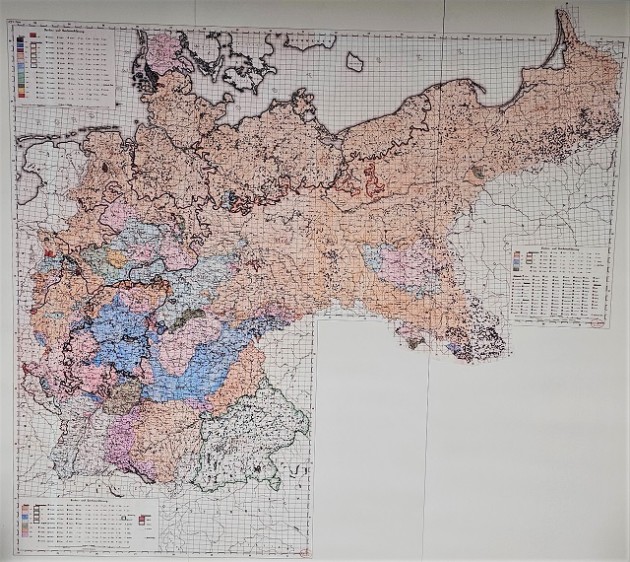

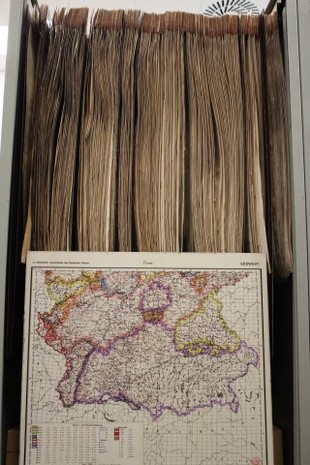

Der Sprachatlas des Deutschen Reichs

In den folgenden Jahren wurde die Erhebung mit teils geänderten

Sätzen im gesamten deutschen Reich durchgeführt. Die zurückgesandten Bögen wurden

zunächst inventarisiert und nach Regionen sortiert.

Die Darstellung der vielen Einzelinformation auf einer Karte

erwies als unmöglich. So teilte Wenker das Erhebungsgebiet in drei Teilkarten

auf. Gebiete mit gleichen sprachlichen Merkmalen wurden durch Isoglossen

zusammengefasst mit der jeweiligen Leitform in Rot gekennzeichnet. Zur besseren

optischen Unterscheidung wurden die Isoglossen wie auch die Teilgebiete von

Hand koloriert, wobei bis zu 22 Farben verwendet wurden. Dies war, neben dem

Format der Karten, auch der Grund, warum der „Sprachatlas des Deutschen Reichs“,

kurz: Wenkeratlas (WA) in dieser Form nie gedruckt werden konnte.

Es entstanden

im Laufe

der Jahre drei regionale Teilkarten zu jeweils 556 phonetisch-phonologischen, morphologischen und

lexikalischen Phänomenen, d.h. insgesamt 1.668 handgezeichnete Karten, die im Archiv

des Forschungszentrums Deutscher Sprachatlas (DSA)[i]

an der Philipps-Universität Marburg eingesehen werden können. Wenkers wissenschaftlicher Standard war so hoch, dass die moderne

Sprachwissenschaft heute noch von diesen Methoden und Daten profitiert.

Wenker schreibt 1878, in dem Jahr, als sein erster Sprachatlas

fertig gestellt war, an seinen späterhin prominenten Schulfreund Paul Natorp: „das eigentlich vērtfolste für das algemeine ist an aller

vissenschaft di metode, nicht die ergebnisse.“ (Anm.: Die Auszeichnungen sind aus dem Original übernommen. Er bedient sich hier einer nicht konsequent umgesetzten phonetischen Gebrauchsschrift, die auf den 1876 gegründeten Allgemeinen Verein für Rechtschreibung zurückgeht. Zitiert aus: Lameli (2020) 17.)

Die Sprachwissenschaft erlangte durch Wenker und seiner empirischen

Erhebungen von Sprachdaten auf indirektem Wege einen neuen Grad an Exaktheit. Dies

hebt auch Prof. Dr. Alfred Lameli, Direktor des Forschungszentrum DAS hervor: „Wenkers Atlaswerk ist im Sinne des Autors nicht als

Forschungsergebnis, sondern als Forschungsinstrument zu begreifen.“ (Lameli 2008: 5)

Diese Grundlagen in Form der handschriftlichen Wenkerbögen mit den

Wenkersätzen lagen allerdings lange unbeachtet in Archiven. Erst im 21. Jahrhundert wurde es möglich, ein beeindruckendes

Gesamtbild zu schaffen, als der „Sprachatlas des Deutschen Reichs“ im Rahmen

des REDE-Projekts[iv]

„Digitaler Wenkeratlas“[v] digitalisiert und erstmals

publiziert wurde.

[ii]

Wenker,

Georg in einem Schreiben an seinen späterhin prominenten Schulfreund Paul

Natrop. Anm.: Die Auszeichnungen sind aus dem Original übernommen. Er bedient

sich hier einer nicht konsequent umgesetzten phonetischen Gebrauchsschrift, die

auf den 1876 gegründeten Allgemeinen Verein für Rechtschreibung zurückgeht.

Zitiert aus: Lameli (2020) 17

[iii] Lameli, Alfred: Was Wenker noch zu sagen hatte. Die unbekannten Teile

des ‚Sprachatlasses des deutschen Reichs‘, in: Zeitschrift für Dialektologie

und Linguistik 75 (2008): 5.

[v] https://www.uni-marburg.de/de/fb09/dsa/projekte/abgeschlossene-projekte/digitaler-wenkeratlas-diwa [28.05.2025].

Ab 1879 lag eine Fassung aus 40 Sätzen vor, die später oft als „Wenkersätze“ (oder genauer: „Die 40 Sätze Georg Wenkers“) bezeichnet wurden.

Allerdings gibt es auch in diesen 40 Sätzen noch kleine Unterschiede zwischen der Version, die in Nord- und Mitteldeutschland 1879/80 erhoben wurde, und einer leicht unterschiedlichen Fassung, die 1887/88 in Süddeutschland und später auch in anderen Gebieten, etwa Österreich und der deutschsprachigen Schweiz, verwendet wurde. In Luxemburg wurden den 40 Sätzen noch 4 weitere hinzugefügt.

Die 40 Wenkersätze - ab 1879

1. Im Winter fliegen die trocknen Blätter durch die [süddeutsche Erhebung: in der] Luft herum.

2. Es hört gleich auf zu schneien, dann wird das Wetter wieder besser.

3. Thu Kohlen in den Ofen, daß die Milch bald an zu kochen fängt.

4. Der gute alte Mann ist mit dem Pferde durch’s Eis gebrochen und in das kalte Wasser gefallen.

5. Er ist vor vier oder sechs Wochen gestorben.

6. Das Feuer war zu heiß [süddeutsche Erhebung: stark], die Kuchen sind ja unten ganz schwarz gebrannt.

7. Er ißt die Eier immer ohne Salz und Pfeffer.

8. Die Füße thun mir sehr weh, ich glaube, ich habe sie durchgelaufen.

9. Ich bin bei der Frau gewesen und habe es ihr gesagt, und sie sagte, sie wollte es auch ihrer Tochter sagen.

10. Ich will es auch nicht mehr wieder thun!

11. Ich schlage Dich gleich mit dem Kochlöffel um die Ohren, Du Affe!

12. Wo gehst Du hin, sollen wir mit Dir gehn?

13. Es sind schlechte Zeiten!

14. Mein liebes Kind, bleib hier unten stehn, die bösen Gänse beißen Dich todt.

15. Du hast heute am meisten gelernt und bist artig gewesen, Du darfst früher nach Hause gehn als die Andern.

16. Du bist noch nicht groß genug, um eine Flasche Wein auszutrinken, Du mußt erst noch ein Ende [süddeutsche Erhebung: etwas] wachsen und größer werden.

17. Geh, sei so gut und sag Deiner Schwester, sie sollte die Kleider für eure Mutter fertig nähen und mit der Bürste rein machen.

18. Hättest Du ihn gekannt! dann wäre es anders gekommen, und es thäte besser um ihn stehen.

19. Wer hat mir meinen Korb mit Fleisch gestohlen?

20. Er that so, als hätten sie ihn zum dreschen bestellt; sie haben es aber selbst gethan.

21. Wem hat er die neue Geschichte erzählt?

22. Man muß laut schreien, sonst versteht er uns nicht.

23. Wir sind müde und haben Durst.

24. Als wir gestern Abend zurück kamen, da lagen die Andern schon zu Bett und waren fest am schlafen.

25. Der Schnee ist diese Nacht bei uns liegen geblieben, aber heute Morgen ist er geschmolzen.

26. Hinter unserm Hause stehen drei schöne Apfelbäumchen mit rothen Aepfelchen.

27. Könnt ihr nicht noch ein Augenblickchen auf uns warten, dann gehn wir mit euch.

28. Ihr dürft nicht solche Kindereien treiben!

29. Unsere Berge sind nicht sehr hoch, die euren sind viel höher.

30. Wieviel Pfund Wurst und wieviel Brod wollt ihr haben?

31. Ich verstehe euch nicht, ihr müßt ein bißchen lauter sprechen.

32. Habt ihr kein Stückchen weiße Seife für mich auf meinem Tische gefunden?

33. Sein Bruder will sich zwei schöne neue Häuser in eurem Garten bauen.

34. Das Wort kam ihm von Herzen!

35. Das war recht von ihnen!

36. Was sitzen da für Vögelchen oben auf dem Mäuerchen?

37. Die Bauern hatten fünf Ochsen und neun Kühe und zwölf Schäfchen vor das Dorf gebracht, die wollten sie verkaufen.

38. Die Leute sind heute alle draußen auf dem Felde und mähen.

39. Geh nur, der braune Hund thut Dir nichts.

40. Ich bin mit den Leuten da hinten über die Wiese ins Korn gefahren.

5. Er ist vor vier oder sechs Wochen gestorben.

6. Das Feuer war zu heiß [süddeutsche Erhebung: stark], die Kuchen sind ja unten ganz schwarz gebrannt.

7. Er ißt die Eier immer ohne Salz und Pfeffer.

8. Die Füße thun mir sehr weh, ich glaube, ich habe sie durchgelaufen.

9. Ich bin bei der Frau gewesen und habe es ihr gesagt, und sie sagte, sie wollte es auch ihrer Tochter sagen.

10. Ich will es auch nicht mehr wieder thun!

11. Ich schlage Dich gleich mit dem Kochlöffel um die Ohren, Du Affe!

12. Wo gehst Du hin, sollen wir mit Dir gehn?

13. Es sind schlechte Zeiten!

14. Mein liebes Kind, bleib hier unten stehn, die bösen Gänse beißen Dich todt.

15. Du hast heute am meisten gelernt und bist artig gewesen, Du darfst früher nach Hause gehn als die Andern.

16. Du bist noch nicht groß genug, um eine Flasche Wein auszutrinken, Du mußt erst noch ein Ende [süddeutsche Erhebung: etwas] wachsen und größer werden.

17. Geh, sei so gut und sag Deiner Schwester, sie sollte die Kleider für eure Mutter fertig nähen und mit der Bürste rein machen.

18. Hättest Du ihn gekannt! dann wäre es anders gekommen, und es thäte besser um ihn stehen.

19. Wer hat mir meinen Korb mit Fleisch gestohlen?

20. Er that so, als hätten sie ihn zum dreschen bestellt; sie haben es aber selbst gethan.

21. Wem hat er die neue Geschichte erzählt?

22. Man muß laut schreien, sonst versteht er uns nicht.

23. Wir sind müde und haben Durst.

24. Als wir gestern Abend zurück kamen, da lagen die Andern schon zu Bett und waren fest am schlafen.

25. Der Schnee ist diese Nacht bei uns liegen geblieben, aber heute Morgen ist er geschmolzen.

26. Hinter unserm Hause stehen drei schöne Apfelbäumchen mit rothen Aepfelchen.

27. Könnt ihr nicht noch ein Augenblickchen auf uns warten, dann gehn wir mit euch.

28. Ihr dürft nicht solche Kindereien treiben!

29. Unsere Berge sind nicht sehr hoch, die euren sind viel höher.

30. Wieviel Pfund Wurst und wieviel Brod wollt ihr haben?

31. Ich verstehe euch nicht, ihr müßt ein bißchen lauter sprechen.

32. Habt ihr kein Stückchen weiße Seife für mich auf meinem Tische gefunden?

33. Sein Bruder will sich zwei schöne neue Häuser in eurem Garten bauen.

34. Das Wort kam ihm von Herzen!

35. Das war recht von ihnen!

36. Was sitzen da für Vögelchen oben auf dem Mäuerchen?

37. Die Bauern hatten fünf Ochsen und neun Kühe und zwölf Schäfchen vor das Dorf gebracht, die wollten sie verkaufen.

38. Die Leute sind heute alle draußen auf dem Felde und mähen.

39. Geh nur, der braune Hund thut Dir nichts.

40. Ich bin mit den Leuten da hinten über die Wiese ins Korn gefahren.

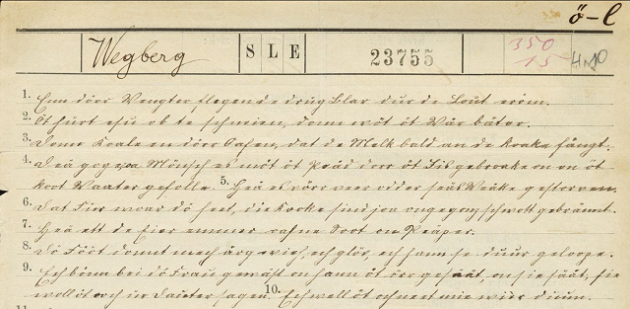

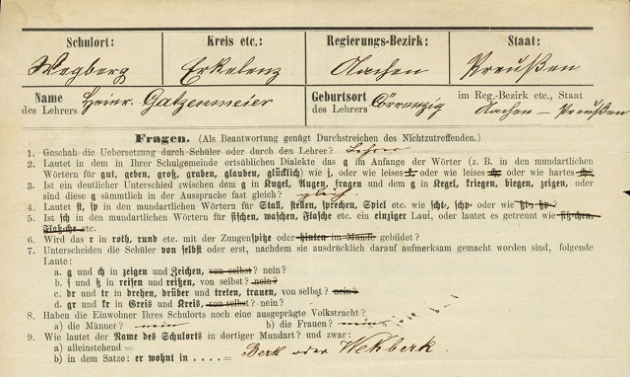

Die Nacherhebung im Rheinland im Jahr 1884

Nach der erfolgreichen Datenerhebung von 1879 bis 1880 in ganz Nord- und Mitteldeutschland mit einem Bogen mit 40 Sätzen (den "Wenkersätzen" im eigentlichen Sinne) wurde dieser überarbeitete Fragebogen 1884 auch nochmals in das bereits sieben Jahre zuvor – jedoch mit anderem Bogen – erhobene Rheinland gesandt. In dieser zweiten Phase beteiligten sich 12 Lehrpersonen aus dem heutigen Stadtgebiet, siehe Tabelle weiter unten.

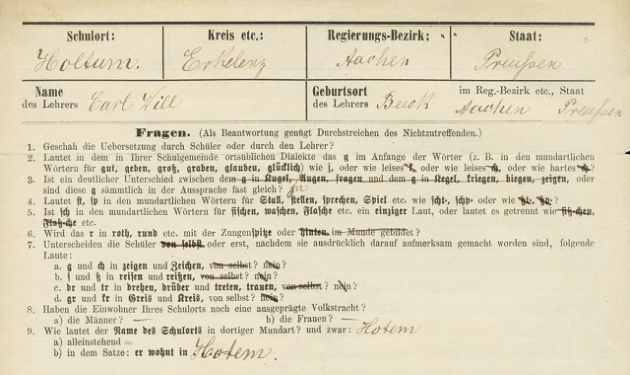

Als zwei Beispiele sehen Sie die Ausschnitte:

(1.) Wenkerbogen Wegberg (23755)

(2.) Wenkerbogen Holtum (23757)

Wenkerbogen 23755 aus Wegberg aus dem Jahr 1884

Auszug Seite A mit den ersten 10 Sätzen

ausgefüllt durch Lehrer Heinr. Gatzenmeier gebürtig aus Cörrenzig

Auszug Seite A mit den ersten 10 Sätzen

ausgefüllt durch Lehrer Heinr. Gatzenmeier gebürtig aus Cörrenzig

Wenkerbogen 23755 aus Wegberg aus dem Jahr 1884

Auszug Seite B mit den Angaben zum Schulort und zur Lehrperson,

hier: Lehrer Heinr. Gatzenmeier gebürtig aus Cörrenzig

Auszug Seite B mit den Angaben zum Schulort und zur Lehrperson,

hier: Lehrer Heinr. Gatzenmeier gebürtig aus Cörrenzig

Wenkerbogen 23757 Holtum aus dem Jahr 1884

Auszug Seite A mit den ersten 10 Sätzen

ausgefüllt durch den Lehrer Carl Will, gebürtig aus Beeck

Auszug Seite A mit den ersten 10 Sätzen

ausgefüllt durch den Lehrer Carl Will, gebürtig aus Beeck

Wenkerbogen 23757 aus Holtum aus dem Jahr 1884

Auszug Seite B mit Angaben zum Schulort und zur Lehrperson

hier: Lehrer Carl Will, gebürtig aus Beeck

Auszug Seite B mit Angaben zum Schulort und zur Lehrperson

hier: Lehrer Carl Will, gebürtig aus Beeck

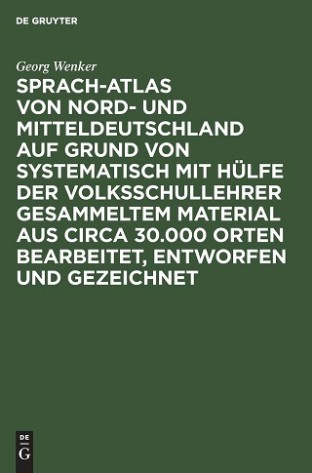

Der Sprach-Atlas von Nord- und Mitteldeutschland

1881 veröffentlichte Georg Wenker seinen "Sprach-Atlas von Nord- und Mitteldeutschland auf Grund von systematisch mit Hülfe der Volksschullehrer gesammeltem Material aus circa 30.000 Orten bearbeitet, entworfen und gezeichnet"

Der Sprachatlas des Deutschen Reiches (1888-1923)

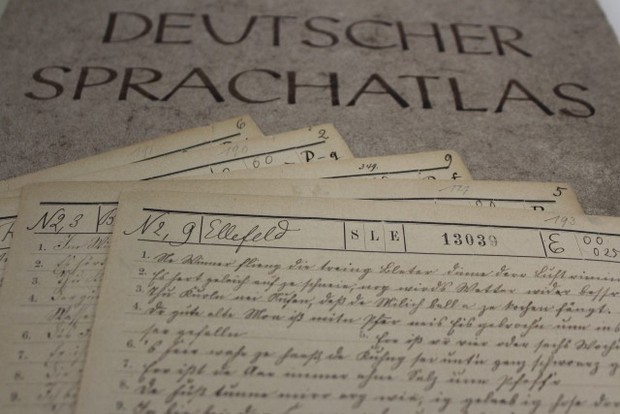

Georg Wenkers handgezeichnetes Original (WA)

Georg Wenker stand vor einer Mammutaufgabe: Wie lässt sich diese riesige Menge von handgeschriebenen Bögen mit Dialektübersetzungen auswerten und kartieren?

In dem Beitrag "Die Anfänge der Sprachkartographie" (Ganswindt, Brigitte. 2021. Die Anfänge der Sprachkartographie. Sprachspuren: Berichte aus dem Deutschen Sprachatlas 1(11). https://doi.org/10.57712/2021-11) können Sie in einer Animation sehen, wie Georg Wenker dies bewältigte und der “Sprachatlas des Deutschen Reichs” entstand.

Die 1.668 von Georg Wenker, Ferdinand Wrede und Emil Maurmann handgezeichneten Teilkarten des WA wurden in zwei Exemplaren angefertigt. Das erste vollständige Exemplar wird im Forschungszentrum Deutscher Sprachatlas in Marburg archiviert. Das zweite nicht vollständige Exemplar, das für den damaligen Geldgeber, das preußische Innenministerium gezeichnet wurde, befindet sich heute in der Staatsbibliothek Berlin.

Die Karte "Kleid" aus dem Wenker-Sprachatlas,

hier: als Wandbild im Forschungszentrum Deutscher Sprachatlas an der Universität Marburg,

Foto: Hermann-Josef Heinen > Zum Vergrößern bitte anklicken.

hier: als Wandbild im Forschungszentrum Deutscher Sprachatlas an der Universität Marburg,

Foto: Hermann-Josef Heinen > Zum Vergrößern bitte anklicken.

Karte aus dem Wenker-Sprachatlas, Karte "Kleid", Ausschnitt Detail Rheinland, Forschungsstelle Deutscher Sprachatlas, Foto: Hermann-Josef Heinen

Zum Vergrößern bitte anlicken.

Zum Vergrößern bitte anlicken.

Aktuell in der ARD-Mediathek zu sehen:

02.03.1962 ∙ hr Retro | hessenschau

Deutscher Sprachatlas für Dialekte

Das Forschungsinstitut für deutsche Sprache an der Universität Marburg untersucht die deutschen Mundarten. Georg Wenker begründete den Deutschen Sprachatlas.

Literatur

Georg Wenker. Schriften zum Sprachatlas des Deutschen Reiches. Gesamtausgabe.

Band 1: Handschriften: Allgemeine Texte, Kartenkommentare 1889–1897.

Band 2: Kartenkommentare 1898–1911, Druckschriften: Veröffentlichungen 1877–1895;

Georg Wenker. Schriften zum Sprachatlas des Deutschen Reiches.

Band 3: Erläuterungen und Erschließungsmittel zu Georg Wenkers Schriften

Im Mai 2006 gelang Alfred Lameli ein sensationeller Fund in der Berliner Staatsbibliothek: 433 handgeschriebene Hefte mit ausführlichen Kommentaren zu den vielfarbigen Karten des Sprachatlas des Deutschen Reiches, die Georg Wenker (zusammen mit den Karten) bei der Preußischen Staatsbibliothek abgeliefert hatte, so wie es sein Vertrag mit dem Kultusministerium vorsah. „Erst nach Abschluß dieser Arbeiten soll[te] eine Kommission über die Karten- und Materialpublikation entscheiden“ (Knoop et al. 1982: 67). Von 1889 bis zu seinem frühen Tod im Jahr 1911 arbeitete Wenker an den Karten und Kommentaren. Seinem Mitarbeiter und Nachfolger Ferdinand Wrede scheinen sie bekannt gewesen zu sein, so dass er sie in seinen regelmäßigen Berichten (sehr verkürzt) auswerten konnte. Danach verlor sich in den Wirren zweier Weltkriege und der Teilung Deutschlands die Spur. Über seinen Fund hat Lameli erstmals auf der Bayerisch-Österreichischen Dialektologentagung in Klagenfurt im September 2007 berichtet. Mit Unterstützung der Thyssen-Stiftung hat er sich dann der Aufgabe angenommen, Wenkers Texte zu transkribieren, mit den inzwischen im Marburger Archiv aufgefundenen Konzepten zu kollationieren und in den vorliegenden drei Bänden zu edieren.

Veröffentlichungen von Alfred Lameli

Lameli, Alfred (2004):

Standard und Substandard. Regionalismen im diachronen Längsschnitt. Stuttgart: Steiner. (Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik. Beiheft 128.) 272 S.

Lameli, Alfred (2013):

Strukturen im Sprachraum. Analysen zur arealtypologischen Komplexität der Dialekte in Deutschland. Berlin, Boston: De Gruyter. (Linguistik – Impulse und Tendenzen 54.) 355 S.

Lameli, Alfred (2014):

Erläuterungen und Erschließungsmittel zu Georg Wenkers Schriften. Unter Mitarbeit von Johanna Heil und Constanze Wellendorf. Hildesheim, New York, Zürich: Olms. (Deutsche Dialektgeographie 111.3.) 310 S.

Lesens- und sehenswert mit zahlreichen Sprachkarten (auch wenn sich der Artikel vordergründig auf Norddeutschland bezieht)

Sprachkontakt in Norddeutschland. Ein Fundstück aus der Geschichte der SprachkartographieLameli, Alfred„das eigentlich vērtfolste für das algemeine ist an aller vissenschaft dimetode“. Georg Wenker und die Begründung seiner Sprachatlasarbeit. In: Niederdeutsches Jahrbuch 143 (2020): 7-29.

Bremer, Otto (1895):

Beiträge zur Geographie der deutschen Mundarten in Form einer Kritik von Wenkers Sprachatlas des deutschen Reichs. Mit 11 Karten im Text. Leipzig: Breitkpf & Härtel. (= Sammlung kurzer Grammatiken deutscher Mundarten. 3.)

Digitaler Wenker-Atlas (DiWA). Bearbeitet von Alfred Lameli, Alexandra Lenz, Jost Nickel und Roland Kehrein, Karl-Heinz Müller, Stefan Rabanus. Erste vollständige Ausgabe von Georg Wenkers „Sprachatlas des deutschen Reichs“. 1888–1923 handgezeichnet von Emil Maurmann, Georg Wenker und Ferdinand Wrede. Marburg: Forschungszentrum Deutscher Sprachatlas. [www.diwa.info]

DSA = Deutscher Sprachatlas (1927–1956).

Auf Grund des von Georg Wenker begründeten Sprachatlas des Deutschen Reichs. Begonnen von Ferdinand Wrede, fortgesetzt von Walther Mitzka und Bernhard Martin. 128 Karten. Marburg: N. G. Elwert Verlag.

Historischer Verein Wegberg e.V. - 08.11.2022 - Letzte Änderung: 19.09.2023