> Sie befinden sich hier:

> News & Views > News & Views 2025 - Menü > News & Views 2025 - Archaeo-News

Panorama-Aufnahme Wegberg mit Burg Wegberg, Forum, Wegberger Mühle, Rathaus und Pfarrkirche St. Peter & Paul, Foto: Heinen

News & Views 2025

Archäologie

Aktuelles - Termine - Neuigkeiten

(... und Wiederentdecktes)

Februar 2026

Info 02.02.206 - Hermann-Josef Heinen / Bericht über die Eröffnung der Ausstellung

Tropisches Leben, antiker Luxus und ein ultramarinblaues Wunder

Neueste Forschungsergebnisse und herausragende Funde des Jahres 2025 aus Archäologie und Paläontologie

Auszug aus der Presseinformation des LVR-Amts für Bodendenkmalpflege im Rheinland:

Auszug aus der Presseinformation des LVR-Amts für Bodendenkmalpflege im Rheinland:Bonn, 2. Februar 2026. Fast 400 Millionen Jahre alte Meeresbewohner, luxuriöse und liebevolle Grabausstattungen, Zeugnisse der Industrie und des Krieges: Der archäologische und paläontologische Rückblick auf das Jahr 2025 des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege im Rheinland (LVR-ABR) bietet viele interessante Funde und Befunde aus den mehr als 800 archäologischen Maßnahmen im Rheinland. Damit setzte sich in 2025 die kontinuierliche Zunahme der bodendenkmalpflegerischen Arbeit fort.

Auf der vielbesuchten Fachtagung des LVR-ABR tauschen sich auch in diesem Jahr wieder die Akteure der rheinischen Landesarchäologie über aktuelle Ausgrabungen, Forschungen und Funde im LVR-Landesmuseum Bonn (LVR-LMB) aus. Dort ist zudem im 4. Obergeschoss bis zum 22. März 2026 in der Ausstellung „Archäologie im Rheinland 2025“ eine Auswahl an besonderen Neufunden zu sehen.

Teilnehmer der Pressekonferenz des LVR-ABR im LVR-Landesmuseum Bonn:

v.l.: Bianca Kühlborn, M.A., Referentin für Öffentlichkeitsarbeit des LVR-Archäologischen Parks Xanten, Prof. Dr. Michael Schmauder, Abteilungsleiter für Bestandspflege und Sammlungserschließung am LVR-Landesmuseum Bonn, Dr. Erich Claßen, Leiter des LVR-Amtes für Bodendenkpflege im Rheinland und Dr. Dirk Schmitz, stellvertretender Direktor des Römisch-Germanischen Museums der Stadt Köln

Foto: Hermann-Josef Heinen

Die Ausstellung „Archäologie im Rheinland 2025“ vom 03.02. bis 22.03.2026

Das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland präsentiert in seinem archäologischen und paläontologischen Jahresrückblick einmal mehr aktuelle Funde und erste Forschungsergebnisse. Die Schau bietet faszinierende Einblicke in die Vergangenheit des Rheinlandes von der Erdgeschichte bis in die Moderne und zeugt vom reichen kulturellen Erbe „unter unseren Füßen“.

Die Ausstellung entstand in enger Zusammenarbeit mit dem LVR-Landesmuseum Bonn, dem LVR-Archäologischen Park Xanten, den Römerthermen Zülpich-Museum der Badekultur, dem Römisch-Germanischen Museum der Stadt Köln, dem MiQua. LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln, den Universitäten Köln und Bonn, der Stadtarchäologie Duisburg sowie Grabungsfirmen und privaten Leihgebern.

Die Führung durch die Ausstellung übernahm zunächst Dr. Erich Claßen, hier vor der Vitrine "Ropisches Leben" - Foto: Hermann-Josef Heinen

Dr. Erich Claßen erläuterte die Befunde der Vitrine "Tropisches Leben" aus der Zeit des Mitteldevons (388-382 Mio. Jahre) als NRW auf der Südhalbkugel in einem Flachmeer lag. Muschelähnliche Brachiopoden, Grünalgen und Trilobiten bevölkerten die einstigen Lagunengründe. Ihre Überreste haben sich an verschiedenen Fundstellen in Bergisch-Gladbach erhalten.

Von regionalem Interesse: Wie in den letzten Jahren waren auch aktuelle Funde aus unserer Region ausgestellt. Die Ausgrabung einer eisenzeitlichen Siedlung nahe der Abbruchkante bei Erkelenz-Lützerath und die Ausstellung der Fundmaterialien in Bonn

Bei der Ausgrabung nahe der Abbaukante des Tagebaus kamen viele Befunde einer eisenzeitlichen Siedlung bei zutage. - Foto: Houssein Almoustafa/LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland

Bei einer Grabung durch Dr. Alfred Schuler und seinem Team vom LVR-ABR wurde im Vorfeld des Tagebaus Garzweiler in der Nähe des ehemaligen Ortes Lützerath ein großer Siedlungsplatz der mittleren Eisenzeit (ca. 600-400 v.Chr.) freigelegt.

In dieser Vitrine sind u.a. die Funde aus Lützerath ausgestellt, im Landesmuseum Bonn vorgestellt durch Dr. Erich Claßen - Foto: Hermann-Josef Heinen

In dieser Vitrine sind u.a. die Funde aus Lützerath ausgestellt, im Landesmuseum Bonn vorgestellt durch Dr. Erich Claßen - Foto: Hermann-Josef Heinen Zum umfangreichen Fundmaterial gehörten alltägliche Gebrauchskeramik: eine Schüssel mit geschwungenem Profil und „Linsenboden“ (1), ein Napf mit fingertupfen-verziertem Rand (2), ein Topffragment mit Kammstrichverzierung (3), zwei aufwändig verzierte Fragmente von Töpfen (4) sowie vier Spinnwirtel bzw. -fragmente (5).

Zum umfangreichen Fundmaterial gehörten alltägliche Gebrauchskeramik: eine Schüssel mit geschwungenem Profil und „Linsenboden“ (1), ein Napf mit fingertupfen-verziertem Rand (2), ein Topffragment mit Kammstrichverzierung (3), zwei aufwändig verzierte Fragmente von Töpfen (4) sowie vier Spinnwirtel bzw. -fragmente (5).Von besonderem Interessesse für die Archäologen waren die ebenfalls gefundenen Fragmente von Salzröhrchen, sog. Briquetage (6). Diese dienten der Gewinnung und dem Transport von Salz und belegen, dass Kontakte zur Nordsee-Region bestanden.

> Weitere herausragende Funde der Ausstellung sehen Sie in einer Bildergalerie.

Info: „Archäologie im Rheinland 2025“, 03.02.–22.03.2026

LVR-LandesMuseum Bonn, Colmantstr. 14–16, 53115 Bonn, 4. OG.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen 11–18 Uhr, Montag geschl.

Von der Pressekonferenz des LVR-ABR im LVR-Landesmuseum Bonn berichtete Hermann-Josef Heinen vom Historischen Verein Wegberg.

Dezember 2025

Info 01.12.2025 - Im Archiv gekramt: Römische Kammergräber in Borschemich

Vortrag mit einer PowerPoint-Präsentation von Hermann-Josef Heinen im Rahmen der Vortragsreihe "Wegberger Seminare" der Caritas am 3. Mai 2016.

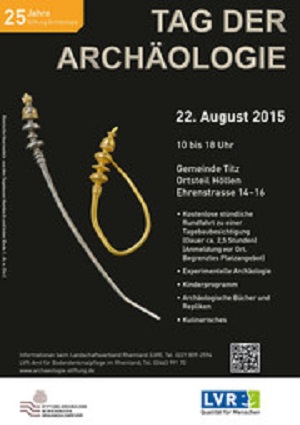

Im zweiten Teil des Vortrags berichtete der Referent über die bei der Ausgrabung in Borschemich entdeckten Kammergräber. Diese Funde und Befunde wurden beim Tag der Archäologie 2015 des LVR-Amtes der Bodendenkmalpflege im Rheinland in der Außenstelle Titz-Höllen am 22.08.2015 vorgestellt.

Die gezeigte Präsentation konnte aktuell als Video-Datei gespeichert und so unkompliziert in diese Website eingebettet werden.

> Den Bericht aus 2015 bzw. 2016 können wir hierdurch erneut präsentieren und jetzt allen zugänglich machen, die am dem Vortrag nicht teilnehmen konnten.

> Bei Interesse: Sehen Sie hier das Video mit einer nachvertonten Hintergrundmusik:

Hinweis zum Schutz Ihrer Privatsphäre: Wenn Sie das Vorschaubild anklicken, werden Sie zu www.youtube.com weitergeleitet. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung von Google.

November 2025

Info 27.11.2025 - Im Archiv gekramt: Römische Landgüter in Niedergermanien

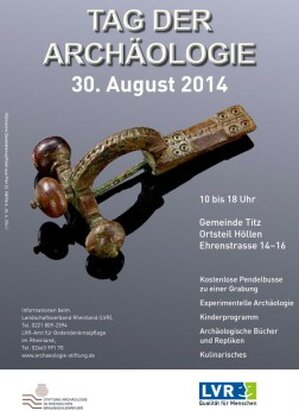

Vortrag mit einer PowerPoint-Präsentation von Hermann-Josef Heinen im Rahmen des "Tags der Offenen Tür" des Historischen Vereins Wegberg in der Wegberger Mühle am 23.08.2015.

In diesem Vortrags berichtete der Referent über die Ausgrabungsarbeiten an einem römischen Gutshofes (villa rustica) bei Borschemich.

Die Funde und Befunde wurden beim Tag der Archäologie 2014 des LVR-Amtes der Bodendenkmalpflege im Rheinland in der Außenstelle Titz-Höllen am 30.08.2014 vorgestellt.

Die gezeigte Präsentation konnte aktuell als Video-Datei gespeichert werden und so unkompliziert in diese Website eingebettet werden.

> Den Vertrag aus 2015 können wir hierdurch erneut präsentieren und jetzt allen zugänglich machen, die am dem Vortrag nicht teilnehmen konnten.

> Bei Interesse: Sehen Sie hier das Video mit einer nachvertonten Hintergrundmusik:

Hinweis zum Schutz Ihrer Privatsphäre: Wenn Sie das Vorschaubild anklicken, werden Sie zu www.youtube.com weitergeleitet. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung von Google.

Oktober 2025

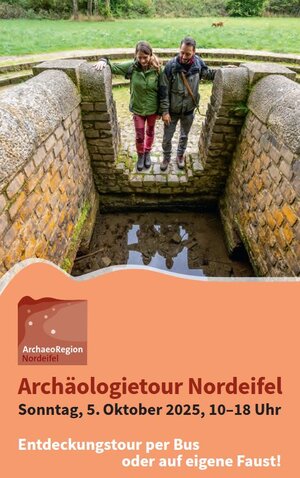

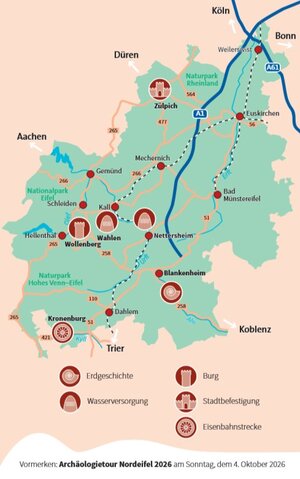

Archäologietour Nordeifel 2025

Am Sonntag, den 5. Oktober 2025, laden der Landschaftsverband Rheinland,

die Nordeifel Tourismus GmbH und die Kommunen im Kreis Euskirchen

zur 18. Archäologietour Nordeifel 2025 ein.

Entdecken Sie an sechs Stationen archäologische und erdgeschichtliche Fundplätze sowie geschichtsträchtige Bauwerke – spannend und informativ vorgestellt von unserer Expert*innen. Kindermitmachaktionen und kulinarische Angebote bereichern das Programm. Der Eintritt ist frei.

- Im Bodenarchiv lesen bei Blankenheim

- Römische Technik erkunden in Nettersheim

- Verborgenes entdecken in Hellenthal-Wollenberg

- Klosterleben auf der Spur in Kall-Wahlen

- Im neuen Turm nach Altem suchen in Zülpich

- Auf alten Trassen Neues erfahren bei Dahlem

Sie können selbstständig anreisen oder eine ganztägige Bustour, begleitet von Guides, im Voraus buchen. Für gehörlose Menschen begleiten zwei Dolmetscherinnen für Deutsche Gebärdensprache einen der Busse.

Anmeldung zur Bustour bis zum 30.09.2025:

unter www.nordeifeltourismus.de oder telefonisch unter 02441 99457-0.

unter www.nordeifeltourismus.de oder telefonisch unter 02441 99457-0.

Juli 2025

Termin - Sa. 05.07.2025 - Info 26.06.2025 Uni Bonn

Vergangene Welten erleben: (Virtuelle) Einblicke in die Archäologie

Uni Bonn und VarI laden zum Tag der Archäologie am 5. Juli von 11 bis 17 Uhr ein

Einen Einblick in vergangene Welten gewähren das Institut für Archäologie und Kulturanthropologie der Universität Bonn zusammen mit dem Verbund archäologische Institutionen KölnBonn (VarI) und dem Verein von Altertumsfreunden im Rheinlande e.V. am 5. Juli im LVR-Landesmuseum Bonn, Colmantstr. 14-16 in Bonn: Am Tag der Archäologie stellen Forschende von 11 bis 17 Uhr ihr Arbeit vor und laden zu virtuellen Rundgängen durch kulturhistorische Stätten ein.

> Weiterlesen: Info der Uni Bonn vom 26.06.2025

> zum Programm

Juni 2025

Info - 29.06.2025 - Jüdische Allgemeine / Unsere Woche / Erfurt - 3. Tamus 5785

Ende eines Krimis

Seine Entdeckung gilt als archäologisches Wunder: Mehr als 25 Jahre nach dem Fund des Erfurter Schatzes sind vier weitere Stücke aufgetaucht

von Esther Goldberg

Info - 11.06.2025 - Archäologie 42

Antike Villa in Auxerre (Frankreich) entdeckt

Ein Team des Inrap führt derzeit im Auftrag der französischen Regierung (Drac Bourgogne-Franche-Comté) Ausgrabungen auf einer 16.000 m² großen Fläche wenige Kilometer von Auxerre entfernt am Standort Sainte-Nitasse durch.

Die Ausgrabungen sind Teil des Ausbaus des Straßennetzes. Die Archäologen haben insbesondere eine imposante antike Villa aus der Römerzeit freigelegt. Die Stätte wird am 15. Juni 2025 im Rahmen der Europäischen Archäologietage der Öffentlichkeit zugänglich sein.

Quelle: Ministère de la Culture (Frankreich), Archäologie 42

Weiterlesen in Archäologie 42

Info - 05.06.2025 - Deutschlandfunk - Die Nachrichten

Archäologie

Forscher enträtseln Herstellung der Himmelsscheibe von Nebra

Forscher der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg haben erfolgreich die Herstellung der weltberühmten Himmelsscheibe von Nebra rekonstruiert. Demnach sei der Rohling der Scheibe in einer Feuerstelle vermutlich bei über 1.200 Grad Celsius gegossen und danach wiederholt auf 700 Grad erwärmt und umgeformt worden.

> Diese Nachricht wurde am 05.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.

Info - 04.06.2025 - Presseinformation des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege

Stiftshoffest in Nideggen – Archäologie und Handwerk hautnah am 15.06.2025

Tag der offenen Tür der Außenstelle Nideggen des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege im Rheinland

Nideggen, 04.06.2025. Zahlreiche Mitmachaktionen, spannende Vorführungen und erstaunliche archäologische Funde: Das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland (LVR-ABR) lädt am Sonntag, den 15. Juni 2025 wieder zum beliebten Stiftshoffest ein. Von 10 bis 18 Uhr öffnet die Außenstelle in Nideggen-Wollersheim den historischen Stiftshof und bietet ein attraktives Programm für Familien und alle Archäologieinteressierten. Der Tag der offenen Tür ist auch dieses Jahr wieder Teil der Europäischen Archäologietage (13.–15. Juni), an denen archäologische Einrichtungen in ganz Europa einen Einblick in ihre Arbeit geben. Der Eintritt ist kostenlos und es werden Führungen in deutscher Gebärdensprache sowie Leichter Sprache angeboten.

Info - Newsletter des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege im Rheinland, 05/2025

Liebe Archäologieinteressierte,

wer an diesem Sonntag, den 1. Juni 2025 noch nichts vor hat: Auf Haus Bürgel bei Monheim am Rhein veranstaltet unsere Außenstelle Overath einen Tag der offenen Grabung! Von 10 bis 18 Uhr geben unsere Archäolog*innen im Rahmen des UNESCO-Welterbetages einen Einblick in die aktuellen Untersuchungen. An dem Fundplatz des Welterbes Niedergermanischer Limes sind sie auf der Spur nach sog. Dark Earth und hoffen auf neue Erkenntnisse zum spätantiken Kastell sowie der Zeit danach. Der Eintritt ist frei. Nähere Infos gibt es hier.

Herzliche Grüße

Ihr LVR-Amt für Bodendendenkmalpflege im Rheinland

Ihr LVR-Amt für Bodendendenkmalpflege im Rheinland

Schon mal vormerken: Am 15. Juni 2025 findet das Stiftshoffest unserer Außenstelle Nideggen statt!

Mai 2025

Info - Mai 2025 - LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland

Fund des Monats Mai 2025 - Mit eiserner Faust - Ein spätmittelalterlicher Panzerhandschuh aus Haus Immerath

Von Alfred Schuler, Foto: Jürgen Vogel/LVR-Landesmuseum Bonn

Ein besonderer Fund ist das Teilstück eines eisernen Panzerhandschuhs aus „Haus Immerath“ in Erkelenz-Immerath, Kreis Heinsberg, der zur Plattenpanzerung einer Ritterrüstung gehörte.

Der im späten 13. Jahrhundert errichtete Niederadelssitz „Haus Immerath“ war Stammsitz der örtlichen Ritterschaft und kurz vor 1500 aufgegeben worden.

Die ehemalige Kleinburg, bestehend aus Turmburg mit umgebendem Wassergraben und Vorburg, wurde im Vorfeld der Braunkohlengewinnung im Tagebau Garzweiler ausgegraben. Bei der archäologischen Untersuchung konnte in der Verfüllung des Wassergrabens eine beachtliche Anzahl von Funden des 14./15. Jahrhunderts geborgen werden: rund 5700 Bruchstücke von Keramikgefäßen sowie mehrere Eisenblechstücke, von denen einige als Überreste von Rüstungsbestandteilen zu deuten sind.

> Weiterlesen auf der Website des LVR-ABR > Fund des Monats Mai 2025

Februar 2025

Info - im Archæo-Archiv gekramt - National Geographic / Geschichte und Kultur

Runensteine von Jelling: Wie viel Macht hatte die Wikingerkönigin Thyra?

Ein Studienteam aus Dänemark hat das Geheimnis der Runensteine von Jelling gelöst – und damit die mächtige Position einer dänischen Königin offenbart.

Von Lisa Lamm

Im 10. Jahrhundert war das von Wikingern beherrschte Dänemark im Wandel. Eine der wichtigsten Figuren in dieser Zeit war nach aktuellem Forschungsstand der Wikingerkönig Gorm der Ältere. Aufzeichnungen über ihn und seine Frau Thyra Danebod gibt es heute nur wenige, bekannt sind sie aber durch die Runensteine von Jelling, die ihnen zu Ehren errichtet wurden.

Ein Studienteam des Dänischen Nationalmuseums hat diese nun erneut untersucht und ein 1.000 Jahre altes Geheimnis gelüftet, das zeigt, dass Gorms Frau Thyra eine besondere Rolle in der dänischen Geschichte innehatte. Seine Ergebnisse veröffentlichte das Team im Fachmagazin Antiquity.

A lady of leadership: 3D-scanning of runestones in search of Queen Thyra and the Jelling Dynasty (dt.: Eine Dame mit Führungsqualität: 3D-Scan von Runensteinen helfen bei der Suche nach Königin Thyra und der Jelling-Dynastie)

von Lisbeth M. Imer*, et al. *National Museum of Denmark, Copenhagen, Denmark

Im 10. Jahrhundert n.Chr. regierte Harald Bluetooth Dänemark vom Königssitz in Jelling aus. Die zwei noch vorhandenen Jelling-Hügel sind traditionell mit Haralds Eltern, Gorm und Tyra verbunden, von denen wenig bekannt ist. Ungewöhnlich ist, dass der Name Thyra sowohl auf den Jelling-Runensteinen erscheint als auch auf mehreren anderen aus der Region. Wenn sich dieser auf dieselbe Person bezieht, bedeutet dies, dass sie mehr als jede andren Person im wikingerzeitlichen Dänemark mit einer Inschrift bedacht worden wäre.

Sehen Sie auch die zusätzlichen Fotos aus Jelling:

Info - National Geographic / Geschichte und Kultur

Wikingerhalle aus der Zeit von König Blauzahn entdeckt

In einem kleinen Dorf in Nordjütland in Dänemark haben Archäologen ein auffällig großes Gebäude ausgegraben. Die Halle aus der Wikingerzeit diente einst möglicherweise als Versammlungsort der nordischen Krieger.

Von Lisa Lamm

> Weiterlesen in National Geographic

Info - 10.02.2025 - MDR.DE > Wissen > Archäologie & Frühgeschichte

Uni Jena: Römischer Limes prägt bis heute die Psychologie der Deutschen

Der Limes trennte zu Zeiten des römischen Reichs das heutige Deutschland in zwei Teile. Experten der Uni Jena konnten nun nachweisen, dass der römische Grenzwall immer noch in den Köpfen der Deutschen fortwirkt.

Amphitheater der Colonia Ulpia Traiana im LVR-Archäologischen Park Xanten, Foto: Heinen

In der Studie wurden diejenigen heutigen deutschen Regionen verglichen, die von vor knapp zweitausend Jahren als Teil des römischen Reiches und daher von der römischen Kultur und Zivilisation tief beeinflusst wurden, mit jenen deutschen Regionen, die außerhalb des römischen Einflussbereichs blieben. Dafür verwendeten die Forschenden moderne statistische Methoden und psychologische Daten aus Umfragen mit insgesamt mehr als 70.000 Befragten. Im Ergebnis bestätigt die Untersuchung, dass die römische Besatzung ein bleibendes psychologisches Erbe hinterlassen hat: Die Menschen, die heute in den ehemaligen römischen Gebieten leben, berichten über eine höhere Lebenszufriedenheit und einen besseren Gesundheitszustand und haben auch eine höhere Lebenserwartung.

> Weiterlesen bei: MDR.de > Wissen > Archäologie & Frühgeschichte:

> Link zur Studie:

Die Studie "Roma Eterna? Roman rule explains regional well-being divides in Germany" ist im Journal "Current Research in Ecological and Social Psychology" erschienen.

Info - 07.02.2025 - National Geographic / Geschichte und Kultur

Verloren geglaubte Residenz von König Harald II. entdeckt

Archäologen in England haben die einstige Residenz des letzten angelsächsischen Königs entdeckt. Das Gebäude wurde bereits auf dem Wandteppich von Bayeux abgebildet.

Von Lisa Lamm

Quelle: Der Bericht bezieht sich auf eine Studie, die von Cambridge University Press am 09.01.2025 veröffentlicht wurde.

Januar 2025

Rückblicke

2024:

Info - 28.01.2025 - WDR Nachrichten

Sondengänger entdeckt winziges Goldschloss aus der Römerzeit

In Münster zeigen Archäologen des Landschaftsverbandes ein winziges Dosenschloss aus der Römerzeit. Ein einzigartiger Fund, wie es heißt.

Ein Sondengänger hatte das römische Miniatur-Dosenschloss auf einem Feld im ostwestfälischen Petershagen entdeckt. Der Fund gilt bei Archäologen als Sensation. Heute wurde er erstmals präsentiert.

Einzigartiger Fund in Europa

Das etwa ein Zentimeter kleine Miniaturschloss stammt aus dem 3. oder 4. Jahrhundert n.Chr. Das haben Archäologen des LWL herausgefunden. "Datieren kann man es durch die zylindrische Form, dann natürlich auch durch die Verzierung", erklärt LWL-Kulturdezernentin Barbara Rüschoff-Parzinger, selbst von Haus aus Archäologin. Das Schloß ist einzigartig in Europa, es gibt keinen vergleichbaren Fund. "Der wissenschaftliche Wert ist enorm. Leider kennen wir den Fundzusammenhang nicht, sonst könnten wir noch mehr dazu sagen."

Das gute Stück hat im Römischen Reich vermutlich als Schloss für eine Schmuckschatulle oder eine Truhe gedient. Wie und durch wen es nach Ostwestfalen-Lippe gekommen ist, darüber kann nur spekuliert werden. Vielleicht war es Handels- oder Raubgut, vielleicht ein Geschenk für einen Militärangehörigen nach seinem Ausscheiden aus dem römischen Militärdienst.

Archäologen untersuchten das Schloss auf seine Funktion

Ob das Schloss trotz seiner geringen Größe überhaupt einen funktionstüchtigen Mechanismus hatte, wollten die Archäologen wissen. Und benutzten dafür eine ungewöhnliche Methode: Sie ließen das Schloss mit Neutronen beschießen, in einer Computertomografie-Anlage in der Schweiz.

Das Ergebnis: Die Mechanik war vollständig erhalten, aber trotzdem nicht funktionstüchtig. Vermutlich hatte sich schon jemand daran zu schaffen gemacht und im Schloss "herumgestochert".

Was nun mit dem goldenen Miniatur-Dosenschloss passiert, ist noch offen. "Es wird weiter ausgewertet und begutachtet werden. Und dann ins Museum kommen", so Barbara Rüschoff-Parzinger. Darauf können sich die Besucher schon mal freuen.

Info - 23.01.2025 - WDR Nachrichten

Neue Einblicke in die Römerzeit:

Archäologische Entdeckungen in Xanten

Das ist eine spektakuläre Neuigkeit von Archäologen in Xanten. Was sie vor einigen Jahren gefunden haben, könnte ein bis jetzt unbekannter römischer Gebäudekomplex gewesen sein. Mit einer Basilika.

Von Jörg Conradi

Elf Jahre nach umfangreichen Ausgrabungen im Archäologischen Park Xanten ist von der einstigen Grabungsstätte nichts mehr zu sehen. Doch was damals gefunden wurde, sehen die Forscher jetzt in neuem Licht. "Es handelt sich um einen riesigen Gebäudekomplex von fast 2.000 Quadratmetern, mit einer großen Basilika im hinteren Bereich", erklärt Archäologe Bernhard Rudnick. Dieser Fund sei einmalig in der römischen Architektur.

Historischer Verein Wegberg e.V. - 2025 - Letzte Änderung: 05.02.2025