> Sie befinden sich hier:

Panorama-Aufnahme Wegberg mit Burg Wegberg, Forum, Wegberger Mühle, Rathaus und Pfarrkirche St. Peter & Paul, Foto: Heinen

> zur Übersichtsseite der Jahresausstellungen des LVR-Amts für Bodendenkmalpflege im Rheinland:

01.03.2023 - Eröffnung der Ausstellung ...

Archäologie im Rheinland 2022

- Im Tod unsterblich

Jahresausstellung des LVR-ABR

und des LVR-LandesMuseums Bonn

1. März - 20. August 2023

im LVR-Landesmuseum Bonn

Die „Archäologie im Rheinland“ widmet sich in diesem Jahr Gräbern von der Jungsteinzeit bis in die Neuzeit. Anhand von Neufunden, aber auch weiteren ausgewählten Grabfunden mit teils spektakulärer Ausstattung beleuchtet sie, wie menschliche Gemeinschaften mit ihren Verstorbenen umgingen und welche Rückschlüsse Archäologinnen und Archäologen daraus ziehen.

Der Eintritt in die Ausstellung ist frei.

Als wichtige Quelle für die Archäologie erlauben Gräber durch ihre Beigaben, aber auch Grabform und –bau, Lage und Art der Beisetzung Aussagen zur Zeitstellung, materiellen sowie geistigen Kultur, zu Glaubensvorstellungen, Riten, sozialer Stellung und sozialen Gruppen. Informationen liefern zudem die menschlichen Überreste, die Auskunft über Geschlecht, Alter, Krankheiten, Verletzungen und Mangelerscheinungen und damit auch zu Umwelt- und Lebensbedingungen geben können.

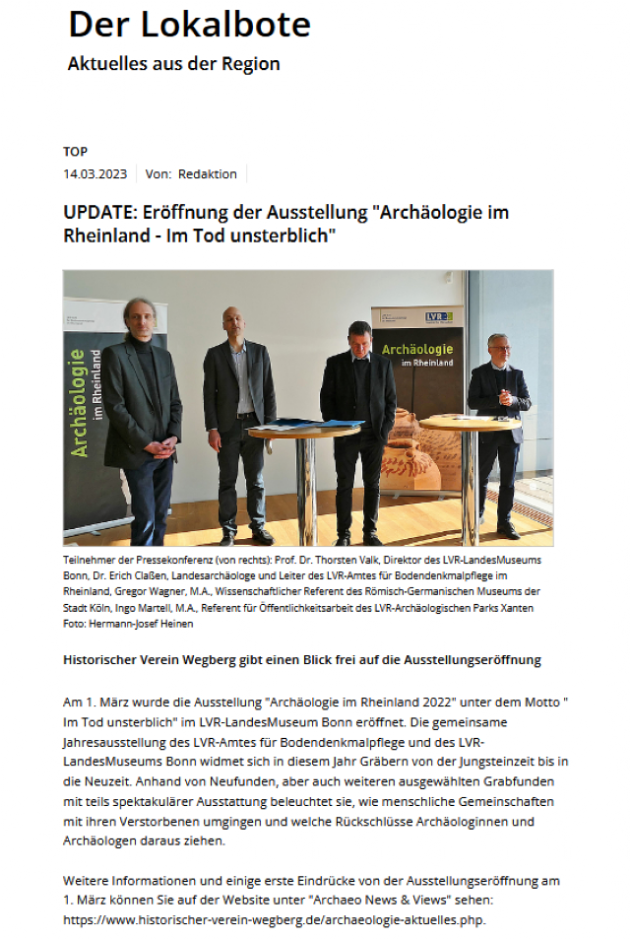

Teilnehmer der Pressekonferenz (von rechts): Prof. Dr. Thorsten Valk, Direktor des LVR-LandesMuseums Bonn, Dr. Erich Claßen, Landesarchäologe und Leiter des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Gregor Wagner, M.A., Wissenschaftlicher Referent des Römisch-Germanischen Museums der Stadt Köln, Ingo Martell, M.A., Referent für Öffentlichkeitsarbeit des LVR-Archäologischen Parks Xanten, Foto: Hermann-Josef Heinen

Digitale Rekonstruktion: Mikko Kriek; Grafik: LVR-LandesMuseum Bonn.

So gibt die Ausstellung nicht nur einen Überblick durch die Zeiten, sondern die Besucher*innen lernen auch einzelne Personen kennen: einen Bogenschützen aus Rheinbach, eine Amazone aus Weeze, einen Geköpften aus Kuchenheim, eine Priesterin aus Borschemich, einen Magier aus dem Selfkant, eine Schöne aus Zülpich und einen Krieger aus Bonn-Beuel.

Das Lebensbild von Samson Götze für das LVR-ABR gibt einen Eindruck von der Beisetzung des "Kriegers aus Beuel", der in der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts verstarb.

Dr. Erich Claßen führte im Anschluss an die Pressekonferenz durch die Ausstellung, hier vor dem Lebensbild "Jungsteinzeit" von Samson Götze, Foto: Hermann-Josef Heinen

Gräber spiegeln jedoch nicht 1:1 das Leben der Verstorbenen wider. Sie sind auch Ausdruck der Jenseitsvorstellungen der Hinterbliebenen. Allen Gräbern ist jedoch eines gemein: Sie sind Bestandteil menschlicher Kultur und Zeichen der Wertschätzung gegenüber den Verstorbenen. Gräber und Friedhöfe sind damit Ausdruck sozialer Verbundenheit. Sie sind Erinnerungsorte, gestalten den Raum und sind teilweise bis heute prägende Elemente der Kulturlandschaft.

Text-Quelle: LVR-Landesmuseum Bonn

Publkationen:

03.03.2023 - Update - Bildergalerie

12.04.2023 - Eine Nachlese

Im Tod unsterblich - Ein Magier aus Tüddern?

von Hermann-Josef Heinen

Der Jahresrückblick des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege im Rheinland „Archäologie im Rheinland“ widmet sich in diesem Jahr Gräbern von der Jungsteinzeit bis in die Neuzeit. In der gemeinsamen Ausstellung mit LVR-LandesMuseum Bonn unter dem Titel „Im Tod unsterblich“ wird den Besuchern ein breites Spektrum von archäologischen Höhenpunkten angeboten:

Dr. Erich Claßen, Leiter des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege im Rheinland: „Anhand von Neufunden, aber auch weiteren ausgewählten Grabfunden mit teils spektakulärer Ausstattung beleuchtet die Ausstellung, wie menschliche Gemeinschaften mit ihren Verstorbenen umgingen und welche Rückschlüsse Archäologinnen und Archäologen daraus ziehen.“

So erlauben Gräber sowohl durch ihre Art der Beisetzung im Besonderen als auch durch die Beigaben Aussagen zur materiellen und geistigen Kultur, zu Glaubensvorstellungen, Riten und sozialer Stellung. Weitere Informationen liefern zudem die menschlichen Überreste, die Auskunft über Geschlecht, Alter, Krankheiten, Verletzungen und Mangelerscheinungen und damit auch zu Umwelt- und Lebensbedingungen geben können.

In der Ausstellung werden beispielhaft auch einzelne Personen vorgestellt - und so „im Tod unsterblich“: einen Bogenschützen aus Rheinbach, eine Amazone aus Weeze, einen Geköpften aus Kuchenheim, eine Schöne aus Zülpich und einen Krieger aus Bonn-Beuel.

Ein Magier aus Tüddern

Auch das Grab eines „Magiers aus Tüddern“, das am Rand der römischen Siedlung vicus Theudurum bei Tüddern entdeckt wurde, wird präsentiert. Das Brandgrab aus der römischen Kaiserzeit des 40-60 Jahre alten Mannes, der an einer Kieferhöhlenentzündung und einer schweren Knochenhautentzündung des Schienbeins litt, war mit ungewöhnlichen Gegenständen ausgestattet.

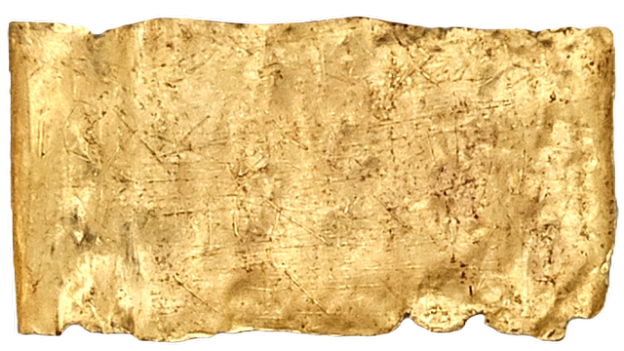

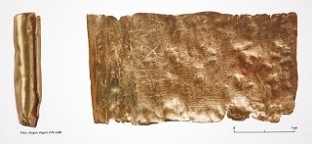

Dr. Erich Claßen, Leiter des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege weist auf eine Besonderheit bei den Grabbeigaben aus Tüddern hin: ein goldenes Amulett-Täfelchen in aufgerolltem Fundzustand und daneben entrollt. Fotos, falls nicht anders vermerkt, Hermann-Josef Heinen

Ein Amulett aus Goldblech unterstreicht die Besonderheit dieses Grabes.

Das goldene Amulett-Täfelchen in aufgerolltem Zustand und entrollt, Foto: Jürgen Vogel, LVR-LMB

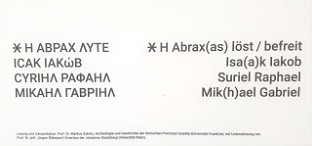

Lesung und Interpretation der Inschrift;

*: Initiationszeichen

*: Initiationszeichen

Ein Amulett aus Goldblech (17) unterstreicht die Besonderheit dieses Grabes. Nach dem Aufrollen des Täfelchens zeigte sich eine griechische Inschrift, die mit Unterstützung durch Prof. Dr. Markus Schmitz von der Universität Frankfurt und Prof. Dr. phil. Jürgen Blänsdorf von der Universität Mainz gelesen und interpretiert werden konnte. Die Nennung eines Dämons, zweier Erzväter Israels und vier der sieben Erzengel spricht für einen Schutzzauber, der den Verstorbenen im Jenseits behüten sollte.

Das Brandgrab enthielt eine Reihe von ungewöhnlichen Beigaben.

In der Grabgrube befanden sich dessen verbrannte Überreste und eine Münze des Marc Aurel (1) für die Reise ins Jenseits. Zu den Glasgefäßen zählen eine Kragen-schale (3), zwei Teller (4), ein Muschelkrug (5) und eine Flasche mit Stacheln (6).

Das Grab enthielt auch einige besondere Funde: ein Holzkästchen aus Lindenholz (13, im Bild rechts oben) mit mehreren Balsamarien für Öle und Salben - untypische Beigaben für einen Mann, daneben eine Blechbüchse mit Knochengeräten und ein Klappmesser mit Griff in Tierform , vor dem Kästchen: ein 24 cm langes Glasröhrchen zum Dosieren von Flüssigkeiten (15) und zwei Glasgefäße (14). Zweifellos hantierte der Mann zu Lebzeiten mit Flüssigkeiten. Ob er Zaubertränke baute oder andere wohltuende oder wohlriechende Essenzen, könnten die Archäologen nicht bestimmen.

Im Besitz des Verstorbenen war auch eine Antiquität: eine zu damaligen Zeit bereits 4000 Jahre alte Beilklinge aus Jadeitit (16). Als ceraunia („Donnerkeile“) wurde diesen Steinbeilen magische Wirkung zugesprochen und waren laut dem römischen Gelehrten Plinius dem Älteren bei Magiern begehrt.

Ungewöhnliche Beigaben für ein Männergrab: ein Holzkästchen aus Lindenholz mit mehreren Balsamarien für Öle und Salben, einem Klappmesser mit tierförmigem Griff und einer Blechbüchse mit Knochengerät (13), weitere Glasgefäße (14), ein Glasröhrchen zum Dosieren von Flüssigkeiten (15)

weitere Grabbeigaben in der Ausstellungsvitrine: eine Standamphore (11), eine Reibschüssel (10) und eine Glasflasche (2) Foto: Hermann-Josef Heinen

Textquelle: Presse-Info LVR-ABR/LMB

Fotos: Hermann-Josef Heinen

Publikationen:

27.04.2023 - Eine weitere Nachlese

Im Tod unsterblich

– Eine Priesterin eines geheimen Kultes aus Borschemich

Von Hermann-Josef Heinen

Der Jahresrückblick des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege im Rheinland „Archäologie im Rheinland“ widmet sich in diesem Jahr Gräbern von der Jungsteinzeit bis in die Neuzeit. In der gemeinsamen Ausstellung mit LVR-LandesMuseum Bonn unter dem Titel „Im Tod unsterblich“ wird den Besuchern ein breites Spektrum von archäologischen Höhenpunkten angeboten.

Dr. Erich Claßen, Leiter des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege im Rheinland: „Anhand von Neufunden, aber auch weiteren ausgewählten Grabfunden mit teils spektakulärer Ausstattung beleuchtet die Ausstellung, wie menschliche Gemeinschaften mit ihren Verstorbenen umgingen und welche Rückschlüsse Archäologinnen und Archäologen daraus ziehen.“

So erlauben Gräber sowohl durch ihre Art der Beisetzung im Besonderen als auch durch die Beigaben Aussagen zur materiellen und geistigen Kultur, zu Glaubensvorstellungen, Riten und sozialer Stellung. Weitere Informationen liefern zudem die menschlichen Überreste, die Auskunft über Geschlecht, Alter, Krankheiten, Verletzungen und Mangelerscheinungen und damit auch zu Umwelt- und Lebensbedingungen geben können.

In der Ausstellung werden beispielhaft auch einzelne Personen vorgestellt - und so „im Tod unsterblich“: einen Bogenschützen aus Rheinbach, eine Amazone aus Weeze, einen Geköpften aus Kuchenheim, eine Schöne aus Zülpich und einen Krieger aus Bonn-Beuel.

Das Grab einer Priesterin

Auch das Grab einer „Priesterin aus Borschemich“ wird präsentiert, die mit nur 32 Jahren auf dem Areal ihrer villa rustica bei Borschemich zu Grabe getragen wurde. Das Grab aus der Römischen Kaiserzeit des frühen 2. Jahrhunderts n. Chr. zählt zu den außergewöhnlichsten Brandbestattungen in der römischen Provinz Niedergermanien.

Dr. Erich Claßen, Leiter des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege stellt die außergewöhnlichen Beigaben aus dem Grab einer „Priesterin aus Borschemich“ vor. Fotos, falls nicht anders vermerkt: Hermann-Josef Heinen

Ein Blick in die Vitrine mit teils spektakulären Beigaben aus dem Grab der Priesterin aus Borschemich

Da religiöse Glaubensvorstellungen im Leben der Verstorbenen eine wichtige Rolle spielten, hatten die Angehörigen einen besonderen Bestattungsort ausgewählt: ein Landheiligtum auf dem Areal ihrer villa rustica. Die Tote wurde hier mit Gold durchwirkten Gewändern und einem goldbesetzten Haarnetz (2) auf einem Scheiterhaufen verbrannt. Über ihrem Grab errichtete man einen hölzernen, tempelartigen Grabbau. Zuvor legten ihr die Familie oder nahe stehende Personen teils einzigartige Beigaben mit ins Grab, darunter einen goldenen Fingerring (1) und einen eisernen Faltstuhl.

Als Waschservice wurden ihr ein bronzenes Becken mit Deckel (3) und ein Doppelhenkelkrug (4) mitgegeben. Drei Glasgefäße (Balsamarien, 5) dienten als Behältnis für Duftstoffe und Salböle, eine Talglampe aus Ton (6) zur Beleuchtung.

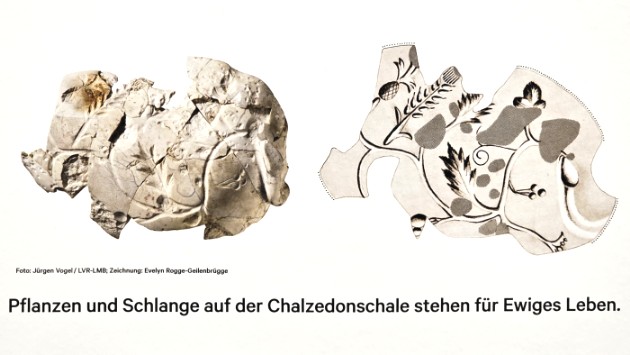

Ihr Wirken als Priesterin zeigen uns die Kultgefäße an, darunter eine schliffverzierte Schale aus dem Halbedelstein Chalzedon (7) für Trankopfer mit dem Motiv Ewigen Lebens, eine Griffschale aus Bernstein für Räucherwerk (8).

(1) Goldhülsen des Haarnetzes der Priesterin

(2) Goldener Ring, ehemals als Rollsiegel

(7) Trankopferschale aus Chalzedon

(8) Griffschale aus Bernstein

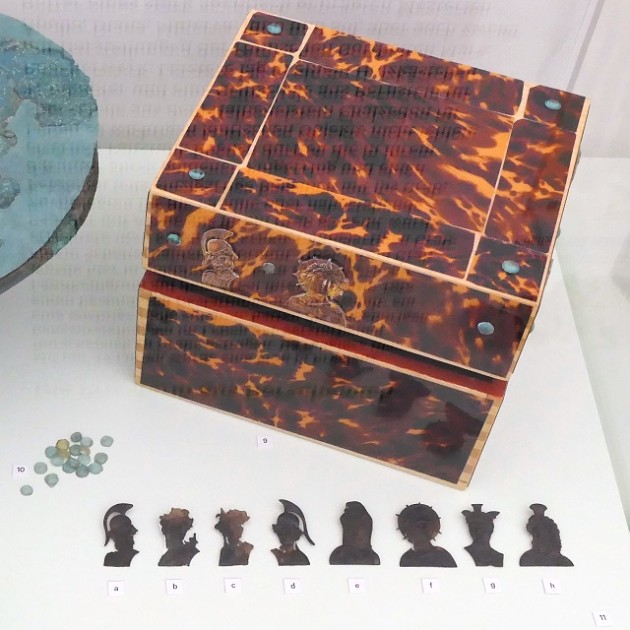

Das „Götterkästchen“

Bei diesem Holzkästchen, hier in Rekonstruktion, handelt es sich um eine Acerra, ein Behältnis zur Aufbewahrung von Weihrauch.

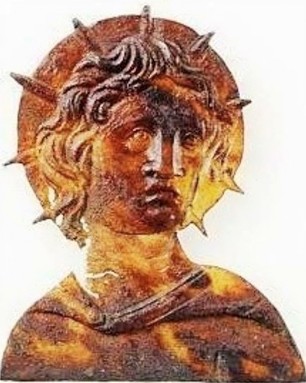

Das Kästchen (9) war mit halbkugeligen Glaskügelchen (10) sowie mit Zierstreifen und acht figürlichen Zierappliken aus Schildpatt (11), also Hornschuppen des Rückenpanters einer Schildkröte, besetzt: Sie zeigen die römischen Götter Mars, Apollo, Diana, Minerva, Juno und Sol, aber auch die ägyptisch, griechisch-römische Mischgottheit Hermanubis und den ägyptischen Gott Serapis.

(9) das Götterkästchen, (10) halbkugelige Glaskügelchen, (11) acht figürliche Zierappliken aus Schildpatt

Mars

Apollo

Diana

Minerva

Juno

Sol

Hermanubis

Serapis

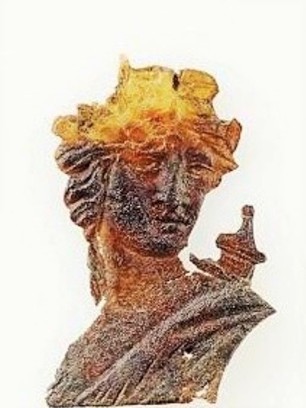

Serapis ist durch das Sonnensymbol auf seiner Kopfbedeckung (Modius, abgeleitet von einem Getreidescheffel) kenntlich. Er tritt hier an die Stelle des höchsten römischen Gottes Jupiter und wird im Rahmen eines Mysterienkultes verehrt. Die hier im frühen 2. Jahrhundert beigesetzte Frau sollte auch über den Tod hinaus als Priesterin dieses stark jenseitsbezogenen Kultus erkennbar sein.

Die im Geheimen ausgeübten Kulte erfreuten sich im Römischen Reich großer Beliebtheit. Anders als die römische Staatsreligion versprachen sie eine besondere Nähe zur verehrten Gottheit, in der sich verschiedenen Gottheiten du Glaubensvorstellungen vereinten, und auch die Verheißung von Erneuerung, Wiedergeburt und Ewigem Leben.

Die hier gezeigten Zierappliken aus Schildpatt wurden erstmals im Rahmen der Archäologischen Landesausstellung Archäologie NRW 2015 im LVR-LandesMuseum Bonn gezeigt. Das Priesterinnengrab aus Borschemich stellte eines der großen Highlights in der Archäologischen Landesausstellung Nordrhein-Westfalen dar.

> Sehen Sie hierzu auch das Youtube-Video Römisches Priesterinnengrab von Erkelenz - Freilegung der Accera

Das "Götterkästchen" wurde im Block geborgen. Im Video wird die Freilegung des Kästchens (die Accera) durch Regine Vogel gezeigt sowie die Restaurierung eines bronzenen Waschservices durch Holger Becker.

Der mobile Thron

Die besondere Stellung der Priesterin von Borschemich und die exquisite Ausstattung ihres Grabes werden durch den eisernen Faltstuhl, der zusammengefaltet beigegeben war, unterstrichen. Faltstühle gelten als Ausstattungsmerkmal von Gräbern der römischen Oberschicht. Das hier gefundene Exemplar ist jedoch als Unikat ausgeführt.

Der Faltstuhl weicht durch die vorhandene Rückenlehne, die Armlehnen und die Konstruktion von allen bekannten Beispielen ab. Statt der üblichen X-förmig gekreuzten Stuhlbeine, die sich über ein Mittelscharnier einfach auf- und zusammenfalten lassen, verfügt der Stuhl über einen Laufscharniermechanismus. Dieser ist von faltbaren Tischgestellen bekannt, nicht aber von Faltstühlen.

Dieses Fundstück aus dem Grab der Priesterin ist nicht nur ein mobiles Sitzmöbel, sondern auch Zeichen von Amt und Status der Verstorbenen. Ihrer Stellung gemäß konnte sie auf diesem Stuhl thronen.

Exquisite Ausstattung des Grabes: ein eiserner Faltstuhl, der zusammengefaltet beigegeben war und als Nachbau

Publikationen:

Presseberichte

20.08.2023 - Update - Verlängerung der Ausstellung

> Mehr zur Ausstellung:

> in Kürze mit einem Bericht und einer weiteren Bildergalerie

> Archäologie im Rheinland 2021 (Rückblick)

Historischer Verein Wegberg e.V. - 2023 - Letzte Änderung: 20.08.2023